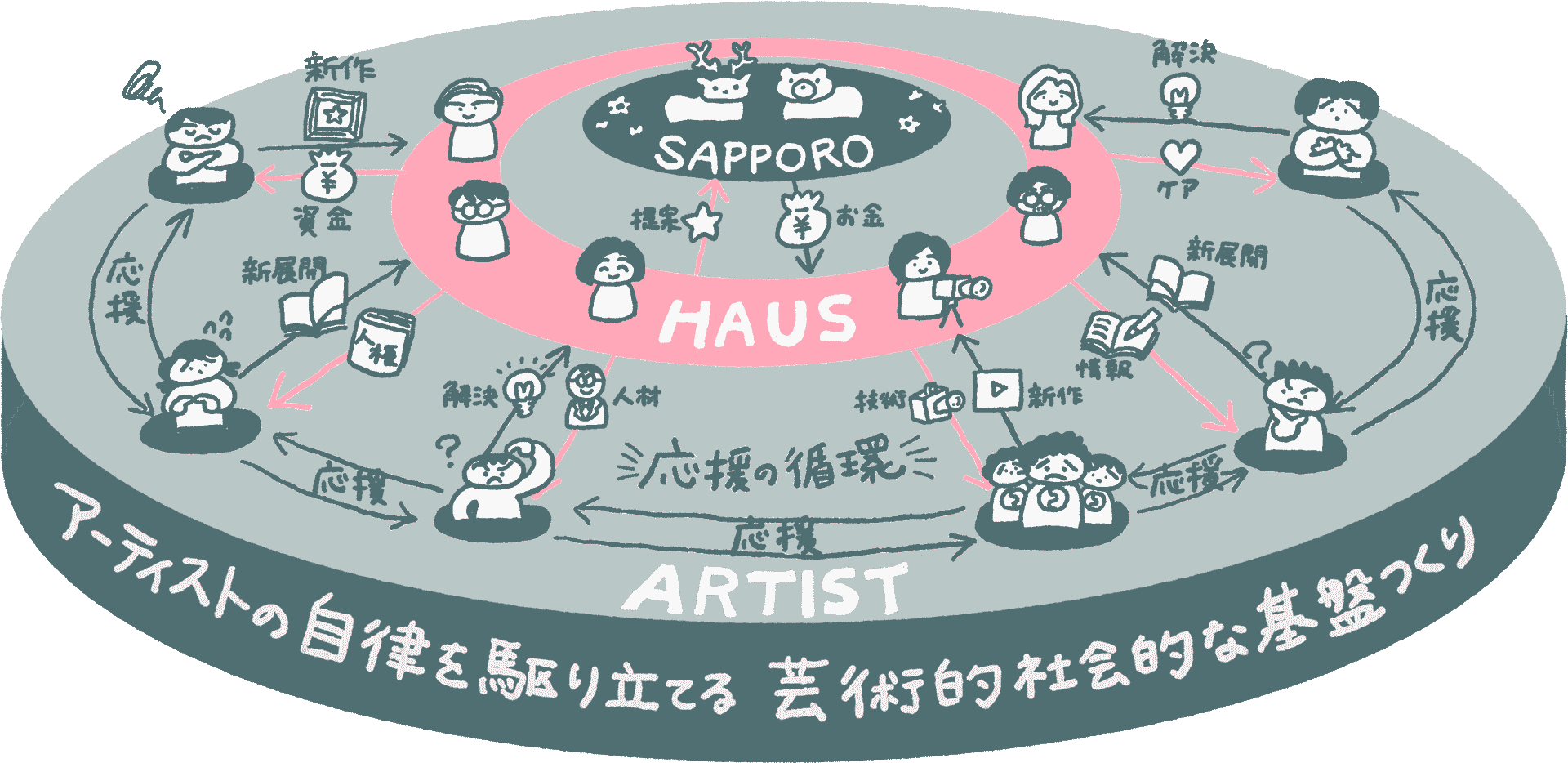

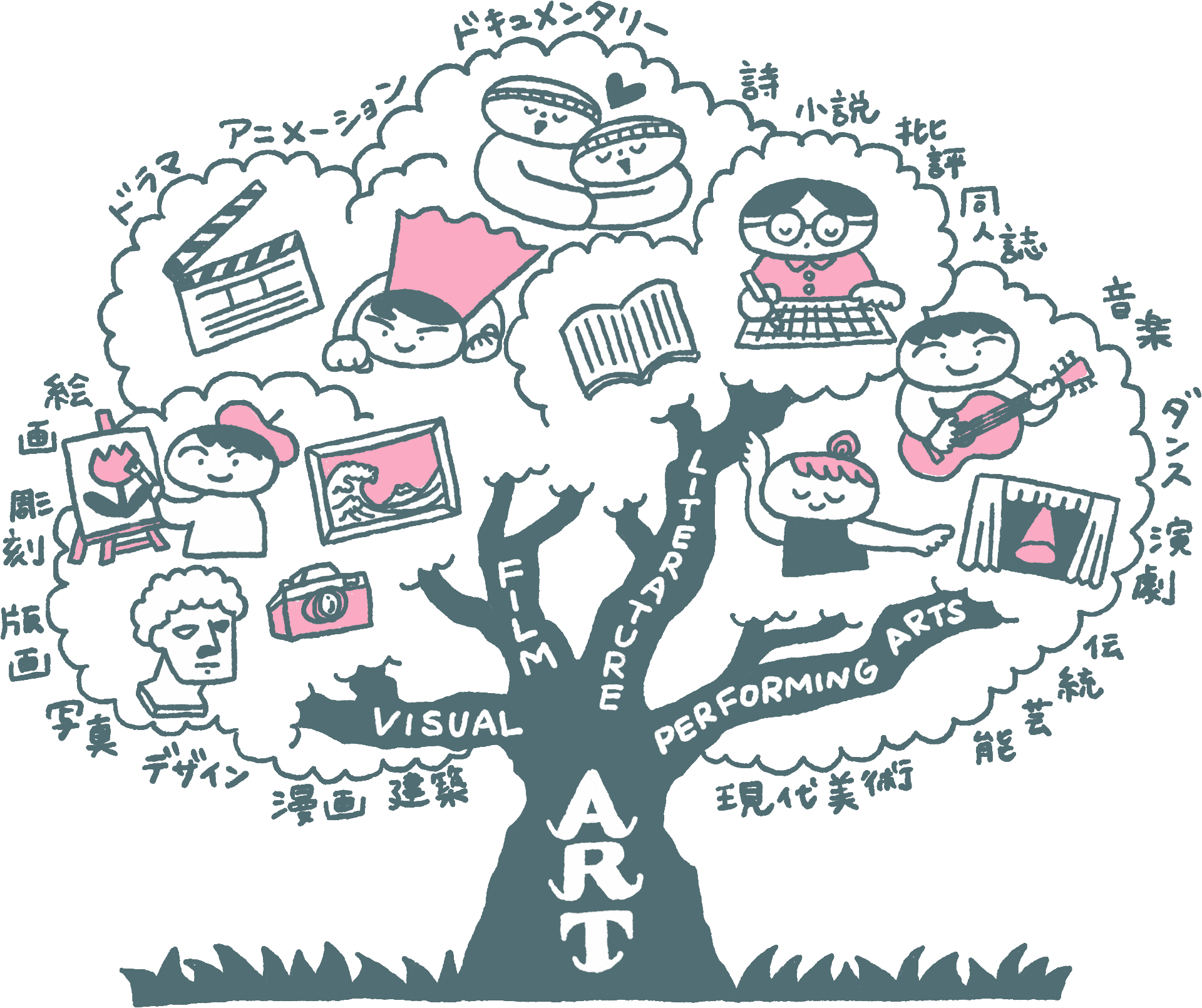

HAUSは芸術の中間支援団体

応援が循環する社会の基盤をつくります

Artist Tree 根深夏 声楽、ソプラノ、古楽北海道安平町出身。札幌大谷短期大学音楽科卒業、北海道教育大学大学院修士課程修了。`20年10月「古楽と南米リズムの出会い」を主催し、札幌市主催の「さっぽろアートライブ助成事業」として動画配信(Youtube)。同11月「二人のソプラノで歌うバロックの調べ~いにしえの恋の嘆き(東京オペラシティ近江楽堂)」に出演。`21年11月「根深夏ソプラノリサイタル-モンテヴェルディが描いたギリシャ神話・ローマ帝国」にて令和3年札幌市民劇場 札幌市民芸術祭大賞を受賞。`22年6月1stアルバム「古楽と南米音楽の接点を求める旅」をリリース。`22年11月「タンクレディとクロリンダ~歌・チェンバロ・語りで紡ぐ物語(ザ・ルーテルホール)」にてバロック音楽と寄席、サンドアートによるコラボ公演を企画・出演。声楽を富田とき子、大友ひろ世、陣内麻友美の各氏に師事。古楽を濱田芳通に師事。公演のお知らせ神々の恋物語 ~ソプラノとチェンバロで紡ぐバロックの世界-第1636回札幌市民劇場-■日時 2026年5月9日(土)13:30開場・14:00開演■出演 根深 夏 (ソプラノ)、上羽 剛史(チェンバロ)、磯貝 圭子(ナビゲーター)■会場 SCARTSコート 札幌文化芸術交流センター(札幌市中央区北1条西1丁目・札幌市民交流プラザ1階)地下鉄:札幌市営地下鉄「大通駅」30番出口から西2丁目地下歩道より直結 徒歩約2分/JR:「札幌駅」南口から徒歩約10分■料金 一般3,000円・学生2,000円 (当日券+500円)■チケット取り扱い🎫道新プレイガイド: https://doshin-playguide.jp/ticket/detail/1424🎫google form: https://x.gd/HDVJC🎫teket: https://teket.jp/6136/64589■ご予約・お問合せ スタジオ・ティンクナ ✉ natsunebu86@gmail.com■公演内容~ギリシャ神話をテーマとしたバロックコンサート東京で活躍するチェンバリスト上羽剛史さんと札幌座の俳優・磯貝圭子さんをナビゲーターに迎えてお送りするバロックコンサート。バロック音楽に馴染みのない方から古楽ファンまで、誰もが楽しめる約90分のプログラム。前半「本当はポップなバロック音楽」-ルネサンスからバロック期の軽やかで魅力的な作品を、解説を交えながらお届けします。後半バロックオペラ「La Calisto(カリスト)」(F.カヴァッリ作曲)抜粋演奏。美しいニンフ・カリストが、処女神ディアーナの侍女として純潔を守る誓いを立てるも、神々の王ジュピターの策略に巻き込まれ、恋と変身のドラマが繰り広げられます。SCARTSコートの美しい響きの中で、チェンバロの繊細な音色とソプラノの歌声をお楽しみください。■主催 札幌市民芸術祭実行委員会・札幌市・(公財)札幌市芸術文化財団■主管 根深夏(スタジオティンクナ)■後援 札幌市教育委員会*****************https://twitter.com/natsunebu【Youtube】https://www.youtube.com/channel/UCq-tQxyP0riLyY0UQznHu-w【FaceBook】https://www.facebook.com/natsu.nebuka【Instagram】https://www.instagram.com/natsunebu/?hl=ja

Artist Tree 成田 真由美(narita mayumi) 文化芸術 民族音楽 現代アート NPO 科学技術コミュニケーション 災害支援 2025年4月から、文化芸術に関わるオープン・コミュニケーターとして活動を本格始動。私が思うコミュニケーターとは「狭間に立ち尽くす者」であり、そこから開いていくことで繋がったり繋がらなかったり好きにすればいいので、時には閉ざしたりもする「開く人」であろうと思った。内に籠る感覚に病むこともあるので、できるだけ能天気でいようと思う。いわゆる無職だけど。 これまでは、NPO中間支援組織の非常勤スタッフだったり、様々な形で災害支援の外郭を担ったり、科学技術コミュニケーションを実践したりしながら、文化芸術の振興に寄与する活動を行っていた。二足の草鞋どころの騒ぎではない。落ち着け、自分。 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeNews/お知らせ2025.3.31 北海道芸術文化アーカイヴセンター(ACA)のWEBサイトを公開しました。https://hacac.jp/note始めました。文化芸術に関するイベント参加レポートや所感などを不定期更新。https://note.com/narita_mayumiWorks/ Biography/略歴1969年東北の田舎町に生まれ、自然にまみれた幸せな幼少時代を過ごす。好きな山のおやつは桑子と無花果。中学時代はブラスバンド三昧で、日焼けとは無縁の3年間を過ごす。高校時代はワンダーフォーゲルで山の厳しさを痛感する。以来、食料採取以外の目的で山に入ることはなくなった。東北学院大学文学英文学科ではシェイクスピアを専攻し、東京グローブ座でロイヤル・ナショナル・シアター(Royal National Theatre)の附属劇団とロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(Royal Shakespeare Company)を観劇したことが思い出深い。英語はほぼわからなかったけど気にするな。東京で就職し、営業が天職だと思うに至る。が、スタジオカメラマンのアシスタントやDTPオペレーターやイベント運営のお手伝いなどあれこれ雑多にやってたら、ライセンスビジネス(商標)の管理業務に落ち着いた。いい機会なので、工業所有権の勉強をするが、2年で弁理士資格をとれるほどの奇跡は起こせなかった(当時の合格率3%)。それもこれも、パリ条約の所為。2002年、札幌に移住。途中端折って現在に至る(2025.5)。以下、文中敬称略。<文化芸術関連>広く文化芸術に関わる行動・活動をしています(鑑賞&裏方)。土着(土地の香りや手触りを感じられる、生活に密着した)文化(特に音楽と文様)や、「問い」が含まれていたり、こちらが揺さぶられるような(拡張領域の拡大)芸術が大好き。・2004~ 馬頭琴関係 *一部記憶があいまいな部分があります。確認でき次第修正します。ごめんなさい。のどうたの会(講師:嵯峨治彦)主催の馬頭琴ワークショップに参加し、馬頭琴に惚れる。当時のどうたの会では個人レッスンが行われていなかったため、友人が主催するアヨーシ・バトエルデネ(モンゴル国出身)指導の「さっぽろモリンホールクラブ」の個人レッスンを受け、ボーイングや音階練習など基礎を叩き込まれる(2005~)。いや、曲弾きたいという訴えに、師匠曰く「馬の曲は、ほっといても勝手に弾き始めるでしょ?」とのことで、ホントにその通りだった!そして、モンゴル料理屋「ゴビィージョル」@琴似が開店し、宴会が加速する。レッスンや発表会より先に宴会がセッティングされる不思議(馬頭琴あるある)。生徒はそれぞれの演奏活動を始め、私も2006年頃から「成田ぶらりあんズ」(馬頭琴ディオ)として、いい気になってステージに上がったりもした。しかし、アヨーシ・バトエルデネが自身の演奏活動に注力するために、さっぽろモリンホールクラブでの指導を終了する(2013)。モリンホールクラブ主催・運営協力のコンサート:馬頭琴四重奏(2007@ザ・ルーテルホール、2009@kitara小ホール)、オルティンドー&馬頭琴コンサートとWS(2006,2007@札幌市内各所)、馬頭琴と朗読のコンサート(2010@時計台ホール)、トリオ(馬頭琴、チェロ、ピアノ 2012@kitara小ホール)など。さっぽろモリンホールクラブ発表会(2011@紙ひこうき)のどうたの会でも個人レッスンが開始(2008~)されたので、いそいそとご指導を頂きに参上し、生徒で構成される「ポニーテールズ」にもちゃっかり参加する。のどうたの会が毎年開催する「さっぽろ馬頭琴ナーダム」(2007~)には、必ずなにかしらのカタチで参加している(ポニーテールズ、スタローン・パフォーマンス、馬頭琴WSサポートや受付等スタッフ、参加者、打ち上げなど)。嵯峨治彦ホームページ https://sagaharuhiko.com/・2011「旗ヲ出スベカラズ」 / 2012「シャッポおじさんの写真館」 / 2013「桑の実の色づく頃には」2010年頃からコンカリーニョのボランティアスタッフ「カリット」に参加し、気が付けば住民参加型の音楽劇の制作統括(リーダー)を3年間行う(上記の3作品)。その後は、宮城県人として山形県出身の職員と共謀し、「コンカリ秋祭り」や「懇親会」の名目で芋煮会を強行する。NPO法人コンカリーニョ(アーカイブなし) https://concarino.or.jp/・2013 ダンス×墨絵 即興コラボレーション 3DAYS(2013.12.12,13,14)初めての主催イベント。実行委員長として、岩下徹氏を招へいし、ダンスのワークショップと墨絵師杉吉貢氏とのコラボレーションイベントを開催する。以前開催されていたダンスと墨絵のコラボレーションを観たいがために主催した。右も左もわからない手探り状態だったが、友人知人、協力者に支えられて開催することができた。・2014、2017 札幌国際芸術祭(SIAF)ボランティアセンター勤務(有償スタッフ)あまりにも忙しかったので、よく覚えていない。それでも、作品を観に行く根性はあった。自分、エライ。札幌国際芸術祭 アーカイブ https://siaf.jp/archive/・2014~ アートカフェin資料館・アートカフェ⁺SIAF2014のボランティア有志が始めた「感想を語り合うための場」としてのアートカフェェin資料館をお世話役として引き継ぎ、1日店長制(テーマ募集)として継続。現在まで、通算32回開催している。気楽なおしゃべり会を目指しているので、直接対話できないコロナ禍により一時中断。2025年から開催形態を変更して再始動。・2016 「カザフ刺繍展 草原の民の想いと願い」(2016.11.8-11.19)カザフ刺繍の展覧会、カザフ文化紹介トークイベント、カザフかぎ針刺繍ワークショップをみんたるにて開催。主催は月輪会。・2023 札幌市文化芸術基本計画検討委員(市民公募委員)後ろ盾や所属団体などへの斟酌無用な市民公募委員という立場で、友人知人に助けて貰いながら、言いたいだけ言い放った数か月間。その後、偶然出会った専門職の方から「ああ、あの成田さん」といわれる程度には爪痕を残してしまったようだ…。高校生の頃から、なにも変わっていない自分にびっくり(高校生活2日目に、体育の先生から同じことを言われた)。札幌市文化芸術基本計画(第4期)検討委員会 記録https://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka/kihonkeikaku/kentouiinkai4.html・2024~ 北海道芸術文化アーカイヴセンター(ACA)設立 2024.6.19北海道に関連する芸術・文化活動と資料・書籍の情報をアーカイブ(記録・保存)する任意団体。副事務局長として活動中。https://hacac.jp/<科学技術コミュニケーション関連>・2018 CoSTEP本科(ライティング・編集実習班)受講科学技術から一番遠い存在という称号を欲しいままにし、受講生に多大なる影響を及ぼしながら無事終了する。CoSTEP ホームページ https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/・2019-2021 CoSTEP研修科所属 調査テーマ「アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー」カリキュラムのない研修科では、自分で設定したテーマについて担当教員からアドバイスを頂きつつ調査研究を行う。私の3年間の成果は、北海道大学学術成果コレクションHUSCAPにて公開。https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/index.jsp・2020~ NPO法人市民と科学技術の仲介者たち 2020年設立メンバーがほぼ理系という中で、感情系という立ち位置を確立し、副代表を務める。現在進行形で活動中。https://mecst.org/<災害支援の外郭>・2015~ シリーズ「福島に生きる」(月輪会)東日本大震災と原発事故に見舞われた「福島」を知るための活動。写真展、講演会、チャリティーコンサートなどを開催。複雑に絡み合う感情と、何が正しいのかわからない科学の狭間で途方に暮れることが多い。https://www.facebook.com/livefukushima・2016-2022 3.11 SAPPORO SYMPO2014年から開催されている、東日本大震災と原発事故からの学びをまちづくりに活かすためのきっかけを作るイベント。私は2016年に実行委員となり、「7年目の3.11」から運営に携わる。主にボランティア活動を担当。毎年、札幌市地下歩行空間(チカホ)で開催していたが、2020年コロナ禍による中止を経て、「12年目の3.11-みる・よむ・立ち止まるー」(2022.3.10-11)をもって活動終了。https://311sapporo-sympo.com/<中間支援>・2014.10-2025.3 北海道立市民活動促進センター(公益財団法人 北海道地域活動振興協会)非常勤受付職として勤務する傍ら、リニューアルした広報誌「しみセン便り」 の企画編集と特集記事vol.68~vol.81(2016年~2020年)、臨時特別号(COVID19)、最終号vol.93を執筆。・2019 -2025.4 北の国災害サポートチーム(きたサポ)2018年北海道胆振東部地震の支援者情報共有会議(北の国会議)の運営支援から、北海道災害中間支援組織であるきたサポ設立にかかわる。幹事団体の一員として、WEBサイトの構築( https://kitasapo.net/ )と北の国会議データベース( https://data.kitasapo.net/ )を作成。2025年幹事会から退会。Contact/連絡先https://www.facebook.com/mayumi.narita.908

Artist Tree もえぎ色 ミュージカル2004年に代表 光燿萌希によって結成されたミュージカル劇団。女性を中心に16人のメンバーが所属し活動しています。ド派手な衣装と完全オリジナル脚本・音楽が特徴。近年は子どもも出演できる演目が増え、親子が楽しく観劇できる作品づくりをしています。 年齢を問わず参加しやすい演目やフレキシブルな練習時間の設定、幅広い目的で入会できるミュージカルスクールの開講など、多くの人にミュージカルの魅力を知ってもらい、誰でも輝ける活躍の場を作りながら、将来的には札幌からミュージカルスターを生み出すことが目標です。「みんなが元気になる、明日への活力になるミュージカルを」女性メインのミュージカル劇団として、派手な衣装とダンス、舞台演出で未就学児から観劇できる明日への活力になるミュージカルを展開しています! 目標は、20周年に札幌ドームで公演を実施すること! さらには自分たちの劇場を作れるくらいのお客さんを呼べるようになり、地方からも声のかかる札幌発のミュージカルカンパニーになっていくことを目標としています。もえぎ色第21回公演『なびいて大正怪盗乱麻』●日時2025年8月9日(土) ①18:00 10日(日) ②11:00/③14:30※開場は開演の30分前●会場札幌市教育文化会館小ホール (札幌市中央区北1条西13丁目)011-271-5821●料金一般 前売3,500円 当日3,800円高校生以下 前売2,500円 当日2,800円未就学児童無料(要予約)脚本 深浦佑太(ディリバレー・ダイバーズ)演出・振付・作曲 光燿萌希音楽 福井岳郎●キャスト加藤明子(中森あんこ/ザラモール)穂井田夕奈(光秀かつら) 左海千優(草川まみ)左海夢依(早野いち) 唯斗(外堀警部)高城月子(草川刑事) 恒本礼透(宮崎刑事)太田有希菜(ザラヴィ・ベル・エポック)光燿萌希(ストッパー) 小川眞樹(ジョッシュ)渡邉宏行(リンジン) 桝谷まい子(スマンサ)根深夏(パピー)蝦名紗友水(尾美ヴィヴィ)野澤麻未(米田黒子)長谷川実優(キド)杉浦木音(ホッケ)邉渡希心(ゴッツ)●アンサンブル黒沼陽子(もえぎ色)桒山廉(桝谷博子バレエスタジオ)小寺青空 立山由佳子 長畑れい子長谷川明穂 春川なしの桝谷春輝(桝谷博子バレエスタジオ)●音楽隊南米民族楽器 福井岳郎ピアノ 太田亜紀子パーカッション 手島慶子●コーラス大平詩織(もえぎ色/ウェイビジョン)国門紋朱(もえぎ色)●チケット購入(事前支払い)道新プレイガイド〒060-0061 札幌市中央区南1条西1条8-2 高桑ビル MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店地下1階https://doshin-playguide.jp/ticket/detail/251札幌市民交流プラザ チケットセンター〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1丁目セイコーマートセコマコード:D25080902ローソンLコード:12444https://l-tike.com/order/?gLcode=12444・パスマーケットhttps://passmarket.yahoo.co.jp/.../detail/02ntjguvek841.html●チケット予約(当日支払) こりっちhttps://ticket.corich.jp/apply/363394/・お問い合わせTEL:080-5583-0560MAIL:moegiiro_info@yahoo.co.jp●スタッフ舞台監督 坂本由希子美術 高村由紀子音響 安達玄(株式会社BLUESTONE)照明 新木拓朗(株式会社アーツ)衣装デザイナー ナカムラタカコ(haNgER)衣装製作 滝法花フライヤーデザイン 穂井田夕奈映像撮影 上田龍成(ウェイビジョン)制作 もえぎ色主催 パフォーマンスプロダクションCOLORE共催 公益財団法人北海道文化財団後援 北海道、札幌市、札幌市教育委員会助成 札幌文化芸術交流センターSCARTS 文化芸術振興助成金交付事業(公益財団法人札幌市芸術文化財団) *******【5/25(日)あけぼの学校祭!】もえぎ色もフリマでの参加と✧ 𝒯𝓌𝒾𝓃𝓀𝓁𝑒𝒯𝓌𝒾𝓃𝓀𝓁𝑒 ✧のステージ発表で出演します🎵お待ちしております〜!!!*****『One Dream FESTIVAL 2025』「One Dream FESTIVAL」は、子どもから大人まで、みんなの夢を応援するイベントです。様々なパフォーマンスを楽しめるステージや食を楽しめるエリア、子ども達が参加・体験できるワークショップブース…などなど大和ハウスプレミストドームのアリーナ全面を使い、アートやスポーツ・教育・食など盛りだくさんのエリアを通して「みんなの夢」を「みんなで応援する」空間を作ります。-わくわくドキドキのステージ・ミュージカル劇団「もえぎ色」によるオリジナルミュージカルの上演・アーティスティックマガジンView編集部によるファッションショー…などその他、様々なパフォーマンスを行います。-家族みんなで楽しめるコーナーがいっぱい!・パンコーディネーターの森まゆみさんによる「パンフェス」・ふわふわのエアー遊具によるアトラクション・水に溶けるクレヨン・Kitpasによるアートエリア…などイベント詳細開催日時:2025年8月20日(水) 開場:10:30 / 開演:11:00 / 終了:17:00場所:大和ハウスプレミストドーム(札幌市豊平区羊ケ丘1番地)HP:https://onedreamfestival.com/現在、イベント内での一般出店者・企業の募集、そしてクラウドファンディングを実施しております!是非HPをご覧ください。*******HPミュージカル | ミュージカル劇団「もえぎ色」 | 札幌市 (moegiiro-musical.com)Youtubehttps://www.youtube.com/@user-ep6nf1zt7ihttps://twitter.com/moegiiro560

Artist Tree 河野千晶(Chiaki Kouno) ダンス、ダンサー、振付、振り付け、エンタメ、身体、からだ、体、心、自由、ストレッチ、コンタクト、コンタクト・インプロビゼーション、コミュニティダンス、エントレ、エンタメトレーナー、ワークショップ生きることは踊ること。誰もが一人ひとつずつ持っている、あなただけのUniqueな身体をRhythmicにサポートします。一生付き合っていく身体と仲良くなって、楽に生きられる使い方を一緒に探していくトレーナー。▷北海道札幌市出身。UniqueRhythmic(うにくりずみっく)代表。10歳よりStage Grand-Prixにてジャズダンスを始める。以降、ヒップホップ、バレエ、コンテンポラリーダンスなど多ジャンルを学ぶ。2014年に櫻井ヒロとコンタクト・インプロビゼーション(C.I)ユニットmicelleを結成し、C.Iを軸に活動を展開。国内外のアーティストと公演活動を行う。(令和元年度「札幌市民芸術祭奨励賞」受賞。)▷現在はエンタメートレーナーとしてダンサー、俳優などの表現者へ向け、自分の心と体を理解し自由に動くための身体作りをサポートするほか、高校、大学などでC.Iワークショップを行う。UniqueRhythmic(うにくりずみっく)URLhttps://www.uniquerhythmic.com/https://twitter.com/ChiakiKounohttps://ticket.corich.jp/apply/360389/005/micelle URLhttps://micelle.jimdofree.com

Artist Tree 館 宗武 演劇館 宗武(たて むねたけ) 1974年、函館市生まれ。 高校卒業後、俳優を目指して上京。桐朋学園短期大学部芸術科演劇専攻で舞台演劇を専門に学ぶ。帰郷した後、文化財団職員として函館演劇シーン活性化のために多くの事業や企画の立ち上げや運営に携わる。 2014年に自身の演劇ユニット「41×46」を旗揚げ。以降、様々な作品の脚本・演出を手がけるほか、バーやナイトクラブなどでの公演や、北海道内外への遠征公演など精力的に活動。個人としてもGLAYのMVや短編映画などへの出演のほか、中学校などを訪問しての演劇指導や、大学での講演も行っている。 2023年、41×46の代表を後進に委ね、演劇文化振興の新たな活動に取り組んでいく。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree演劇体験講座 一陣の風2025どこの誰でもない人でいい何も知らない、何もできなくたっていい人と何かをすることが苦手でもいいこの街で生きる自分になるために新しいことを知り、できることを見つけるために一緒に何かをやれる仲間に出会うために「演劇」、はじめよう。演劇体験講座 一陣の風2025【内容】函館市内および近郊の一般市民を対象とした、年齢(中学生以上)・性別・経験の有無など一切不問の演劇体験講座。約9ヶ月間、毎週1回(全36回程度)開催し、最後に参加者全員で取り組む修了公演の上演を目指す。【期間】2025年4月3日(木)~2025年12月7日(日) 基本は毎週木曜日19:30~21:30で、講師や会場の都合などでの変更および公演のための練習などで開催が増える場合あり。 ※修了公演は2025年12月6日(土)・7日(日)の予定【会場】函館市青年センター(函館市千代台町27-5) 会議室など【定員】20名 ※応募者多数の場合には未経験者を優先。【参加料】一般/5,000円 学生/3,000円 (いずれも月額) ※修了公演の出演料および、36回以上開催する場合などでも,追加料金は一切発生いたしません。 ※お支払い方法は分割、月額対応も可能です。【参加条件】演劇や舞台に興味があり、やる気のある中学生以上の方であれば年齢・性別・経験など一切不問。中・高校生のみ、保護者の方の同意が必要。お申込み・お問合せ090-6216-1459(主宰 館たて)butaibaka4416@gmail.comhttps://form.run/embed/@butaibaka-ichijin2025?embed=direct

Artist Tree 大川敬介 木こり、俳優、舞台、芝居、演劇Crack Works主宰 俳優、演出家、映像作家、木こり、THE ICEMANS。 脚本家、秦建日子氏に2年間師事後、様々な劇団やダンス、舞踏作品などジャンルレスに参加。 2021年より、Crack Worksを主宰し、映像作品「undercurrent」をYOUTUBEに発表。演劇という枠に捉われない作品、企画を発表。 2022年より、造形作家、竹中博彦氏(THE ICEMANS主宰)と「Potluk Party」という月1回の持ち寄りピクニックのような集まりの場を開催。 2023年より、自身のアートワーク制作を始める。 第一弾として「木こりのマッチ」の制作を始める。Kicorinoシリーズ自身が森で伐採採集した素材や、インスピレーションを元に、未来の森に還元できる事、を目的としてkicorinoシリーズのアートワーク制作を始める。木こりのマッチ2022年2月24日、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始しました火はあらゆるを燃やしますそれでも私たちの生活には火はなくてはならないものです少し使ったら少し返す、をコンセプトとして手に取った皆さんの生活の中から環境保全に参加できるアートとして売上の一部を環境保全の団体に寄付したいと思っていますとても小さな試みかもしれませんがあなたが手に取った小さなマッチの火がどこかの緑になりいつかの誰かの水に変わるようにと思っています命を奪う大きな火よりも、命を繋ぐ小さな火「木こりのマッチ」Kicorinoシリーズ第一弾「木こりのマッチ」1コ ¥300-2コ ¥500-5コ ¥1,000-ショートムービー「scent」2023年、札幌演劇シーズンの演目の1つとして上演予定だった舞台劇団千年王國「からだの贈りもの」がコロナにより本番直前になり上演中止になりました。上演を楽しみにしてくれていた人達に何かできないかと、スピンオフのような形でショートムービーを製作しました。セリフなし、音楽のみ、の映像作品です。よろしければご覧ください。scent1.{良い}香り、芳香2.{人や動物の}残り香、臭跡、遺臭3.[英]{化粧品の}香水4.嗅覚、臭覚5.{これからの出来事の}直感、直覚6.{これからの出来事の}手がかり、ヒントhttps://www.youtube.com/watch?v=KxBFd7Bw8Mw キャスト: 大森弥子 リンノスケ 大川敬介 THE ICEMANS 竹中博彦 Alidad Kashani 上野かなこ 宮崎亘 宮崎修 馬頭琴:嵯峨治彦 ギター:亀川朗 ICE DOME ART : THE ICEMANS Flower Installation Art : YANASE design.MARUYAMA 撮影:大森弥子 リンノスケ 大川敬介 脚本、編集、音楽編集:大川敬介企画/構成:Crack Works------------------------------- Cast : Yako Omori Rinnosuke Keisuke Okawa and THE ICEMANS :Hirohiko Takenaka Alidad Kashani Kanako Ueno Wataru Miyazaki Shu Miyazaki Morinkhuur : Haruhiko Saga Guitar : Akira Kamekawa Music Edit : Keisuke Okawa ICE DOME ART : THE ICEMANS Flower Installation Art : YANASE design.MARUYAMA Recording : Yako Omori , Rinnosuke , Keisuke Okawa Editting : Keisuke Okawa plan / concept : Crack Works/ THE ICEMANS連絡先Twitter@theatrebook略歴Crack Works代表俳優、演出家、映像作家、木こり、THE ICEMANS。脚本家、秦建日子氏に2年間師事後、様々な劇団やダンス、舞踏作品などジャンルレスに俳優として参加。2021年より、Crack Worksを主宰し、映像作品「undercurrent」をYOUTUBEに発表。演劇という枠に捉われない作品、企画を発表。2022年より、造形作家、竹中博彦氏(THE ICEMANS主宰)と「Potluk Party」という月1回の持ち寄りピクニックのような集まりの場を開催。主な出演作品2021年 指輪ホテル「ポトラッチ」(しらおい創造空間『蔵』)、劇団千年王國「からだの贈りもの」2020年 Sapporo Dance Collective 2020「さっぽろ文庫101巻 『声』」2019年 飴を囓るな。「Have a nice TRIp」2018年 Sapporo Dance Collective 第1作品「HOME」kάmə「愛について」(振付、演出、出演)2017年「Logic of Black and White」、Sparrowwwwww(スズキ拓朗振付)2016年 TOBIU CAMP 「神景/SHINKEI」(山海塾 石井則仁振付)2015年、2014年 dEBoo#1「12人の怒れる男」

Artist Tree ほそやもくめ 演劇 地域 webライター 役者 脚本 演出 制作稚内在住。 役者、演出、脚本、制作、webライター、事業マネージャー、一児の母。2022年 演劇をツールに人と繋がるために『わっか演劇企画』を設立。 元々『わっか』の由来は稚内だったが、地域にこだわらず『演劇で人との繋がりの輪が大きくなったら素敵だなあ』と思う様になる。2024年2月に劇団稚童を立ち上げ。副代表。 2024年4月に劇団fireworksに入団。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴

Artist Tree 中村裕之 札幌で絵を描いています。連絡先hiroyuki.nakamura.studio@gmail.com略歴1977 浜松 > 1989 Chicago > 1993 Culver > 1996 Phily > 2000 Brooklyn > 2016 札幌 >Drexel UniversityとSchool of Visual Artsで写真を学び、2004年頃から絵を描いています。2006年にAkureyri ( Iceland )のresidencyで行った成果発表展が初めての個展です。詳しくはウェブサイトをご覧ください。https://www.hiroyukinakamura.com/展示・作品例"the sky above : 眩しくて" 展 @ 旧鎌田志ちや in 札幌, 2023年"High West" 2021oil, acrylic on linen, F50号 1,167×910mm"sun geyser" 2024oil, acrylic on linen, F15号 652×530mmアイスランド 2006年

Artist Tree 小林知世 KOBAYASHI Chisei 絵画、アート、美術1994年札幌生まれ 2017年東北芸術工科大学芸術学部美術科洋画コース卒業 油彩やステイニングの技法で風景・日用品・食べ物などを白やグレーを基調とした淡い色彩で描き、環境音を判読不能の文字のようなドローイングで表現する。目に止まることのない光景や音のもつ気配や震えを捉える制作に取り組む。主な活動に2021 個展 doughnut(仙台 galleryTURNAROUND)2020 個展 暗闇で手紙を読む(札幌 salon cojica)2020 グループ展 NEW JAPANESE PAINTING(ドイツ ハンブルグ mikikosato gallery)2018 アーティストインレジデンス End Of Summer2018(アメリカ オレゴン州 ポートランド)など。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeステートメントお知らせ⛲️個展のおしらせ⛲️“桜桃の味”taste of cherry会 期¦2024.05.09-30 11:00-18:00 火水休会 場¦gallery 門馬北海道札幌市中央区旭ケ丘2-3-38地下鉄円山公園駅からJR北海道バスのロープウェイ線(円11/円10)が便利です。VOCA2023(上野の森美術館)に出展した2m超の大きい作品2点と、新作を発表します。私はいつも円山公園駅からギャラリーまで30分ほど歩いています。よい季節なので歩くのもおすすめです🌸🍒お越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。WEB・SNSKOBAYASHI Chisei WEBtwitterinstagram連絡先kobako67●gmail.com ●→@

Artist Tree 北海道テントサウナ団/小林和也 テントサウナ、哲学、詩、批評、絵画、テントサウナアロマ制作活動:北海道の綺麗な水辺でテントサウナをして、人々を詩人にし「風が気持ちいい」などと当たり前のことを言わせる/哲学×テントサウナを介した批評活動『北海道テントサウナ団文庫』制作・文庫vol.2を販売中/絵画制作(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ『北海道テントサウナ団文庫2』発売中!定価:1000円もくじ・NISEU DRY・肝を試す・テントサウナ経 その構築と解体・Dead Chillとは何か・デッドチル文学 あるいは「終わり」研究序説・まんぷく弁当の歌・アップルパインツリーテントサウナアロマ「アップルパインツリー」発売中連絡先TwitterかInstagramのDM略歴2020年2月、コロナ禍における緊急事態宣言下に支笏湖にて、団体としての生を受ける。メインの活動は冒険。北海道の美しい水辺でテントサウナを行い、山水を眺めて詠嘆する/参加者を詩人にすることを行う。また、それらの体験を文章に起こし/哲学や文化との関連で批評を作成し、『北海道テントサウナ団文庫』として編纂する。テンサウ×絵画、テンサウ×音楽などのイベントを通じて、北海道の自然に寄り添うテンサウ文化を涵養する。

Artist Tree 戸島由浦(TOJIMA Yura) アートマネージャー、アートプロデューサー、企画、制作、マネジメント、制作過程、相談支援、兼業、若手アートマネージャー、時々プロデューサー。HAUS (Hokkaido Artists Union Studies)、ひよこアーツの運営メンバーとして主な活動を行う。作品や表現が生まれる過程アーティストの営みそのものを重視して、公演やワークショップの企画を行っている。近年は相談支援に関わりながら、アート関係者のキャリア形成について関心を持っている。 好きな食べ物はぶどうとさつまいも。ニュース●最新情報は以下サイトをご覧ください。https://yuratojima.studio.site/home●苗穂基地4月OPENhttps://www.instagram.com/naebo_base/プロジェクト〇9月10日(日)「筝のおうちにいらっしゃい!~楽器作りから演奏まで~」https://piyopiyoarts.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/activity/koyonouchihttps://youtu.be/w79dCckrWos〇おどる時計台 2023年8月12日13日~参加型パフォーマンスツアー、それと音楽とダンスの詩~https://fb.me/e/4EC0eVQCD〇ひよこアーツアートに関わる若手のキャリアを知ったり広めたりし、社会とつなげ、より多様な人が多様な方法で芸術に関わって生きていく創造環境作りを目指しています。私たち自身が、目指す方向ややるべきことを模索しながら人生を歩むひよこのような存在です。「アートとは何か?」という対象自体にも問を向けながら、イベント企画やインタビュー活動をしています。https://piyopiyoarts.com/路上写真賞https://piyopiyoarts.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/activity/event/アートとキャリアに関する多世代交流会https://www.facebook.com/events/455804993357021/?ref=newsfeedげいじゅつ職レポ隊ぴよぴよBYひよこアーツ美術大学・芸術大学・音楽大学の学生は卒業後、どんな生き方をしているのでしょうか?職レポとして、芸術に関わる方の生き方やキャリアをレポートします。Instagramはこちらhttps://www.instagram.com/piyopiyo_arts/〇HAUS Hokkaido Artists Union Studieshttps://haus.pink/〇のぞいてみよう、でんちゅうさんちの芸術っ子東京谷中の旧平櫛田中邸を舞台に、芸術っ子が手がける表現と、そのプロセスを共に味わっていただく回遊参加型パフォーマンスです。https://www.youtube.com/watch?v=yTBGpHDonk4略歴アートマネージャー、時々プロデューサー。HAUS/ひよこアーツにて主な活動を行う。作品や表現が生まれる過程やアーティストの存在そのものに魅力を見出して企画を行う。近年は相談支援にも関心を抱き、アート専門のキャリアコンサルタント的役割を志す。1998年兵庫県生まれ。幼少よりピアノと絵画に取り組む。高校時代、演劇づくりを体験し、参加者を引き込む企画とは何かを考え始める。2021年東京藝術大学音楽環境創造科を卒業。在学中はアートマネジメントを学び、アーティストが行う子供向けワークショップの展開を研究した。2018年~2020年 「あの曲のなまおと音楽会」と題して東京都足立区内の小学校ででピアノ、筝の音楽会を行う。2021年 旧平櫛田中邸を舞台とした回遊参加型パフォーマンス「のぞいてみよう、でんちゅうさんちの芸術っ子」を企画。2021年 キャリアや生き方に関するアーティストインタビュー「げいじゅつ職レポ隊ぴよぴよ」を始動。2022年 アート企画団体ひよこアーツを立ち上げ、「お隣さんはアーティスト」、「路上写真展」等を開催。その他、他団体との提携ワークショップを開催。現在、札幌市に拠点を置き、Hokkaido Artists Union Studiesメンバーとして活動を行っている。Messageアーティストはなぜアーティストになったのでしょうか。私にとって彼らは、自分のやりたいことを貫き、時に社会の様々なルールやしがらみに柔らかく立ち向かいながらサバイブしてゆく人々です。独自の関心やこだわりをもって作品に向き合う過程はとても魅力的で、しかし様々な困難が伴います。それが可能になる社会なら、きっともっと多くの人が幸せに暮らせると思うのです。連絡先・SNShttps://www.facebook.com/yuuurarinhttps://www.instagram.com/yurarirarirari/yuuurarin■gmail.com(■→@)https://twitter.com/YURARIN95

Artist Tree yama_me(やまメ) ライブペインティング、アクリル絵具、パステル、札幌市在住。|空間から想いを縒り合わせ、精密な線と優しい色使いで描く、静と動の表現者。|イベントでライブペイントしたり、楽器や陶器に絵を描いたり、フライヤーイラストを描いたりしています。|ちゃまめ楽団:アンデス25F演奏(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree略歴札幌大谷短期大学 専攻科 美術専攻 デザインコース 修了・『サッポロシティジャズ2007』 :オフシャルデザイナー・イオンモール札幌発寒 専門店街『ライブペインティング』:壁画制作・[日本古典SF研究会]正会誌 『未来趣味』:表紙イラスト・栃木県さくら市市制10周年オペラ『雨情とひろとお月さま』:舞台背景画・hand to heart 雪華 in 新千歳空港:ライブペインティング・おたるBookArtWeek…などhttps://www.instagram.com/yama_me/https://www.threads.net/@yama_mehttps://www.facebook.com/yamame.arthttps://yama-me-mo.blog.ss-blog.jphttps://www.youtube.com/user/yamamemix

Artist Tree 高田陽子 穴アキ絵画、日本画、沖縄、札幌、北海道、命ぬ芳さ、素材と表現、膠、野良、絵描き札幌市出身。現在は沖縄県で制作活動をしています。 2018年に一度札幌のギャラリー門馬さんで個展を開催しました。毎年北海道平和美術展に参加しています。 今は沖縄での活動が中心ですが、北海道と沖縄、2拠点に発表の場を広げて行きたいと思っています。お知らせ来たる2024年2月5日から29日まで、沖縄県浦添市港川レストランrat&sheepにて8回目になる個展『穴アキ絵画のすゝめ』を開催致します。2022年秋から2024年初頭に制作した作品を展示します。穴アキ、アナアキ、アナーキー??絵画の世界からちょこっと踏み外した作品、展示空間を作り出したいと思います。こちらの展示は沖縄での開催ですが、また札幌で展示会を開くぞ!と、息巻いております。現在友人と画策中ですので進展次第、情報を発信していきます。よろしくお願いします。最近の作品紹介天網恢々(てんもうかいかい) 直径約1100mmキルト綿、ジェスモナイト、岩絵具、金泥部分写真(午前中撮影)森の仔ら(もりのこら)キルト綿、ジェスモナイト、岩絵具展示風景根蔕(こんたい) 直径約1100mmキルト綿、ジェスモナイト、岩絵具部分写真(日中撮影)連絡先takadayoko@nibihi.net略歴1979年 北海道札幌市生まれ2003年3月 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業2004年3月 沖縄県立芸術大学 美術工芸学部研究生卒業2006年3月 沖縄県立芸術大学 大学院 修了現在 沖縄県宜野湾市にて制作活動中 野良絵描き・個展2018年2月 『高田陽子展』芸工大アートウォーク2018 / 銀座K’sギャラリーan2018年5月 『高田陽子展-微晶 ちいさなたからもの-』札幌 ギャラリー門馬ANNEX2018年8月 『高田陽子展-森のひとかけら-』那覇 古書の店 言事堂2019年2月 『高田陽子展-やわらかな森-』 ART-LINKS 2019 / 銀座K’sギャラリー2020年4月 『ぬちわらい-命笑-』 浦添 rat&sheep2021年4月 『微と生きる 微に生きる』 浦添 rat&sheep2022年10月 『モザイクの中を生きる』 浦添 rat&sheep・直近のグループ展2020年12月 『沖縄アジア国際平和芸術祭』キャンプタルガニーアーティステックファーム2021年6月 『18人の表現者たち展』銀座K’sギャラリー2022年6月 『18人の表現者たち展』銀座K’sギャラリー2022年12月 『生きるー次のー50年へ』南城美術館2023年1月 『K’sギャラリーに集う作家たち展』銀座K’sギャラリー2023年5月 『物語の始まり』展 chabitan art space2023年6月 『crossover』 展 香港 アートセンターJCCAC2023年6月 『18人の表現者たち展』銀座K’sギャラリー2023年7月 『カヤート展』長野 萱アートコンペプレイベント2023年11月 『素材と表現」展 キャンプタルガニーアーティステックファーム

Artist Tree 小川しおり 演劇 制作 役者 ケータリング14歳の時にやまびこ座劇★youthに参加し演劇に関わり始め、18歳からは札幌ハムプロジェクトに所属。4年在籍し退団、その後22歳(2014年)の時に米沢さんと出会いfireworksに入団。ハムプロジェクトにいたときの繋がりや経験を活かし、旅公演・制作・音響オペ等担当したりしています。 fireworksでは役者もやります。ハムプロ在籍中、全体興行にて屋台を担当していたので、fireworksに入ってからも屋台やケータリングなどやらせてもらっております。 30人程度のご飯ならさっと作れます。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴

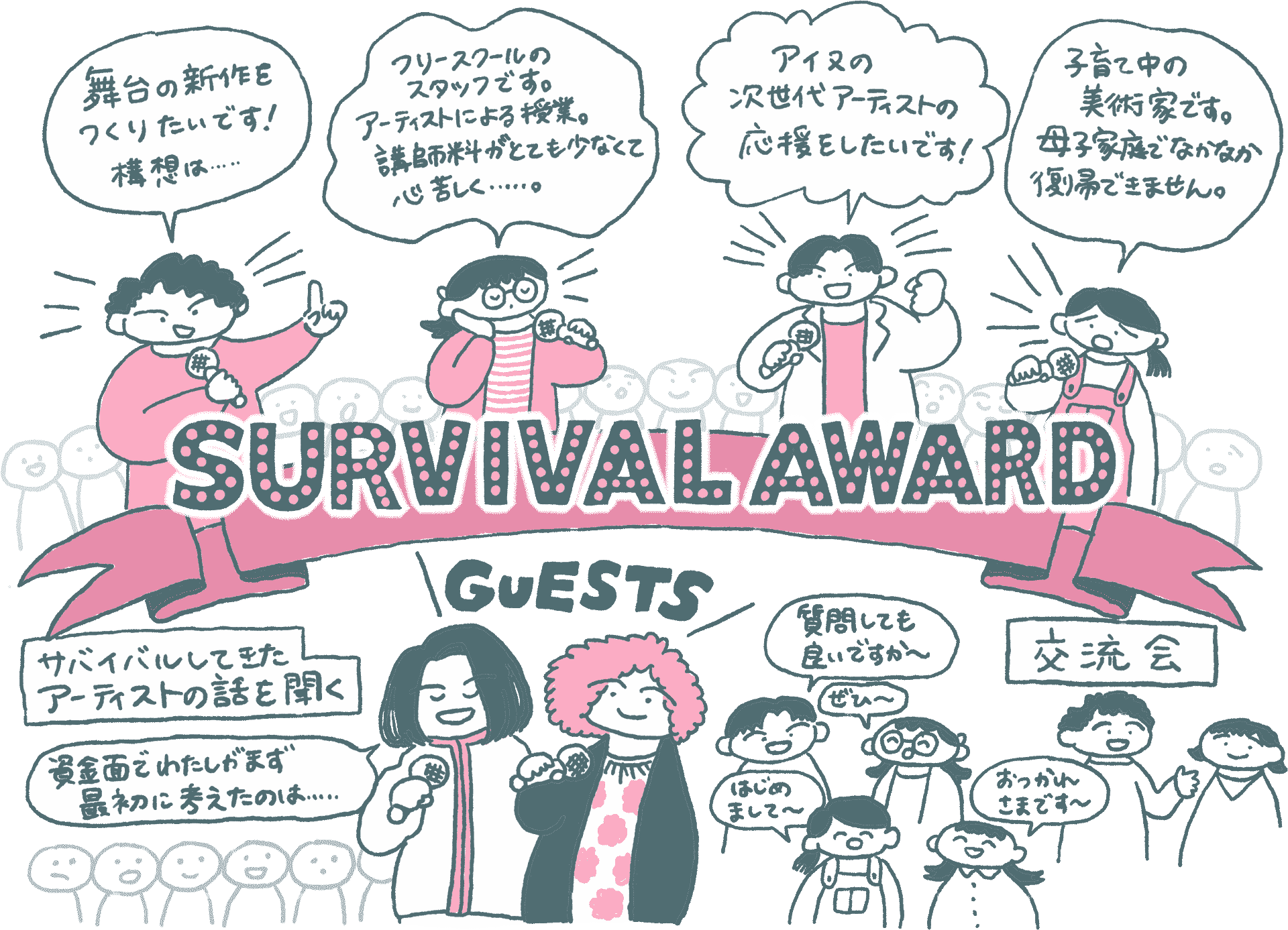

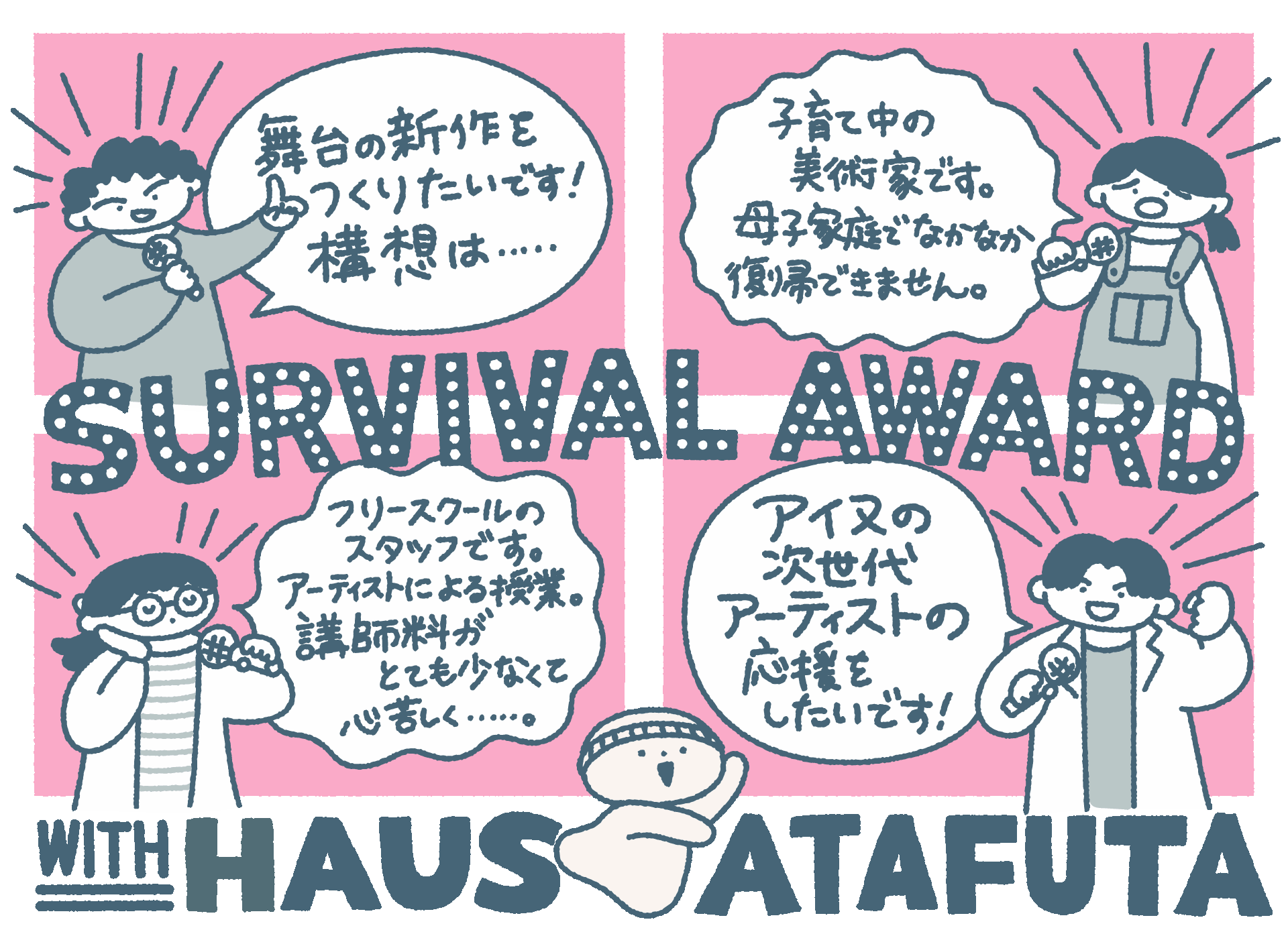

Artist Tree 平中まみ子(まみこし) イラスト、グラフィックレコーディング、タイポグラフィ、グラフィックデザイン、札幌、1992年生まれ。札幌在住。 まみこしと呼ばれています。 イラストレーター、グラフィックレコーダー、グラフィックデザイナー等々、「絵と文字を描く」ことを主軸に、会社に勤めながら色々な活動をしています。 (2023年1〜9月までは無職の予定です) 2017年から少しづつフリーのお仕事も頂いています。オリジナルグッズの制作、グループ展への参加等もしています。 グラフィックレコーディング、webデザイン、動画編集は勉強中です。主なWORKSHAUS SURVIVAL AWARD 2022公募パンフレット(イラスト、文字、グラフィックレコーディング、表紙デザイン)「ハウス・サバイバル・アワード2022」のパンフレットのイラスト・文字・グラフィックレコーディングを描かせて頂きました👨🏻🎨パンフレット用に描いたイラストやグラフィックレコーディングは、こちらのページにも散りばめられておりますので、よろしければ御覧下さい。https://haus.pink/archive/2022/survivalaward/イラスト・文字|平中まみ子デザイン|草梛 亮文責・編集|HAUS銭湯×グループ作品展「愛と湯展 〜+1℃をまとって〜」(タイトルロゴ、メインビジュアル、DMデザイン、グッズデザイン、作品出展)銭湯を愛する大学の後輩よりお声がけ頂き、銭湯をテーマにしたグループ作品展に参加しました。老若男女様々な方にご来場頂いては、銭湯談義に花が咲き、非常にホカホカとした空間に仕上がりました。Instagram@i_to_yu_tenTwitter@i_to_yu_ten私が出展した作品や、制作したグッズの一覧はこちら自主制作ZINE「えほん」「えっ(そうなの?知らなかった!)」「え〜(ヤダなー)」等々、「え」は一言で様々な感情を表現出来る言葉です。そのあらゆる感情の「え」をひたすらにレタリングで表現し、一冊のZINEにしました。ぜひ声に出して読んでいただきたいです。※2016年にNEVER MIND THE BOOKSにて手刷りで販売したものを2018年に再編集・製本し、 同イベントにて再販しました。2016年に制作したものは、Sapporo Art Directors Club 2016で入選しました。(全24ページ/モノクロ)略歴1992年 北海道札幌生まれ2015年 札幌市立大学デザイン学部卒業2015-2022年 札幌市内でアルバイトや正社員を転々としながら、創作活動に励む2023年 webデザイン・動画編集の勉強に専念するため無職となる。(創作活動は継続中)→目標は10月にwebデザイナーとして転職すること。主な展示・イベント参加歴2012.05 ほくせんギャラリーivory noumenonグループ展「じてん」2012.09 奔別アートプロジェクト20122013.05 ほくせんギャラリーivory noumenonグループ展「へんたい」2013.09 奔別アートプロジェクト20132014.02 札幌国際芸術祭2014トーク&レクチャー3 グラフィックレコーディング2014.04 第3回武邑塾 グラフィックレコーディング2014.05 ほくせんギャラリーivory noumenonグループ展「め」2014.08 そらち炭鉱の記憶アートプロジェクト20142015.02 品品法邑 上遠野敏と愉快な仲間達展2015.02 石炭博物館再生シンポジウム グラフィックレコーディング2015.03 卒業修了研究展「清水沢階層録」2015.06 JR清水沢駅 個展 「石炭回想録」2015.07 ART-MANgallery Exhibition 夏展2015.09 そらち炭鉱の記憶アートプロジェクト20152015.09 500m美術館「SAPPORO ART MAP 3」ART-MANgalleryブース2016.07 札幌テレビ塔「NEVER MIND THE BOOKS 2016」出展 (アオタマオ)2016.11 大通美術館 JAGDA HOKKAIDO POSTER EXHIBITION 20162018.09 札幌テレビ塔「NEVER MIND THE BOOKS 2018」出展2021.10 space1-15内 レンタルスペース307 「愛と湯展 〜+1℃をまとって〜」2023.10 札幌テレビ塔「NEVER MIND THE BOOKS 2023」出展

Artist Tree 佐藤みきと(Mikito Sato) 舞台 俳優 ナレーション 演劇 朗読 イラスト イラストレーター 絵本作家 4コマ漫画 グラフィックデザイン 宣伝美術 絵本 映画俳優/イラストレーター/絵本作家/グラフィックデザイナー「座・れら」という札幌の劇団に所属。 イラスト制作や絵本など作っている。イラストはシンプルでユーモアのある可愛らしいに定評がある。 舞台の宣伝美術など、グラフィックデザインもする。 宣伝美術イラスト映像出演https://youtu.be/4CNTrn0yF0Y?si=beKIQS-DvxzZY4jkhttps://youtu.be/3DvFRHpKUQM?si=5m497omZCq2-K3cJお知らせ連絡先 mikito3art@gmail.com略歴埼玉生まれ、北海道育ち。江別市在住。北海道芸術デザイン専門学校産業デザイン学科卒業。2016年座・れら 入団。2018年〜2021年 東京で活動2021年〜 札幌を拠点に活動。専門学校卒業後、数多くの舞台に出演。また、舞台の宣伝美術やイラストの制作など幅広く活動している。受賞歴第7回サンピアザ劇場神谷演劇賞大賞受賞

Artist Tree きたまり ダンス 振付家。 ダンス作品をつくる人。 https://youtu.be/ww4Ewmf8wRohttps://youtu.be/reTM0g-NjPc(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree連絡先https://ki6dance.jimdofree.com/HPのcontactよりご連絡ください。略歴きたまり振付家。1983年岡山県生れ。大阪育ち。2000年頃より舞踏家・由良部正美の元で踊り始めた後、2001年~05年まで千日前青空ダンス倶楽部のダンサー(芸名・すずめ)として6カ国13都市の公演に参加。2002年からソロ活動を開始し、2003 年よりダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI 主宰。2006年京都造形芸術大学 映像・舞台芸術学科卒業。以後、京都を拠点に国内外で多くの作品の上演を行い、「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD2008」“オーディエンス賞”「横浜ダンスコレクションR2010」“未来にはばたく横浜賞”受賞。2013年-15年に総勢100名以上のアーティストがジャンル・バックグラウンド・世代の境界を超えて参加した、作品のクリエイションを通じて、関西のダンスシーンの活性化と、舞台芸術における身体の可能性の探求をめざす実験の場「Dance Fanfare Kyoto」を企画運営。近年は作曲家、グスタフ・マーラー全交響曲を振付するプロジェクト(『TITAN』『夜の歌』2016*「平成28年度文化庁芸術祭賞」関西舞踊部門“新人賞”受賞、『悲劇的』2017、『復活』2019)や、劇作家、太田省吾の戯曲を舞踊化するシリーズ(『老花夜想/ノクターン』2021、『棲家』2022)をはじめるなど、ダンスと他分野の表現を扱いながらジャンルを越境した多岐にわたる創作活動を展開。2022年夏より札幌在住。 ソロダンス『MUSUME-Dojoji』にてTGR2022(札幌劇場祭)"特別賞”受賞。2023 年度よりセゾン文化財団セゾン・フェローⅡ。他、2000-2020年の詳しい素性はhttps://note.com/ki6dance/

Artist Tree 藤原千尋 油絵 肖像画 般若心経ArtStudio Chipper! 江別市在住。 絵を描いたり、立体をつくってますポートレイトプロジェクト: モデルさんに1時間座ってもらって描いています。完成まで(1時間×5回)、音楽を聴いたり、ポツポツとおしゃべりしています。般若心経: 母が亡くなったのをきっかけに描き始めました。日に日に弱っていく母の背後に見えた大きな真っ赤な火柱と、お坊さんのお経。ともだちハウス: 東日本大震災直後から作り始めました。豊かで安全な生活を願っています略歴山形県生まれ 江別在住北海道女子大学人間福祉学部(現北翔大学)卒業。介護福祉士として働く。ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校(アート)卒業。

Artist Tree 池田優香 演劇、舞台芸術、パフォーマンス、歌、鍵盤楽器、執筆、ジャズヒップホップダンス、ヨガ、ドライフラワー、メイクアップ、映像編集96年生れの舞台俳優。 他者の言葉を発語する難しさと日々格闘中。演劇問わずさまざまなジャンルのアーティストとともに、「劇場」から世界をちらっと覗くような作品をつくっていきたいです。歌うことが好きで、毎日おうちで歌っています。街で一緒に歌ったり演奏したりする仲間を探しています。 書くことも好きで、気ままに「劇評」や「戯曲」や「エッセイ」のようなものを書いては、公開したり、しまっておいたりしています。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree連絡先cantabile.ike@gmail.com略歴1996年 札幌市生れ高校生から、札幌の小劇場演劇に客演として出演2015年 東京学芸大学表現教育コース入学ままごと×パルテノン多摩『あたらしい憲法のはなし』に出演するなど、大学外で演劇活動を続けながら、パフォーマンス研究ゼミに所属し、演劇問わずさまざまな舞台芸術とその歴史について学ぶ2018年10〜3月イギリス、マンチェスターへ単身渡英帰国後も演劇活動や短編映画出演を続けながら、卒業論文「札幌の演劇について」を執筆し、卒業2020年 札幌に拠点を移す。ジャンルや形式にとらわれず、そのときにやりたいこと・やるべきことをどのように現象させるのがおもしろいのかを常に考えながら創作を続けています。お知らせ今年の秋ごろに、なにかやろうと目論んでいます。https://www.youtube.com/embed/jrexGToz5Xw

Artist Tree 渡辺たけし 劇作家、演劇、演出家、インタビューアー、インタビュー、数学、教職員、学校、HAUS、蘭越、蘭越演劇実験室後志管内蘭越町在住。 中学校数学教員 劇作家、演出家、インタビューアー(見習い)。 地元蘭越や札幌や白老で作品を作っています。 最近の活動『北海道短編エンゲキ祭’23~明日、あの子が会いに来る~』で短編を上演します。【蘭越演劇実験室上演作品】『くじらのしがい』脚本・演出:渡辺たけし出演:下島綾子 高丸真菜 中西晴菜 中西勇気 松田祥子〈あらすじ〉鯨が死ぬと、死骸の周りには新しい生態系が生まれるのだそうです。そんなことを考えていたら、亡くなった父に、ちょっとした秘密があったことが判明しました。そんなお話しです。【会場】演劇専用小劇場BLOCH(札幌市中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1階)【料金】※いずれも前売り料金 当日券は大人・学生ともに一律下記金額の500円増しです。〈見放題券〉※いつでも、何回でも観劇可能です。前売りのみ大人・学生一律5000円(限定5組)〈1ブロック券〉大人2000円、学生1500円〈2ブロック券〉※日をまたいでの予約が可能です大人3000円、学生2000円〈1日通し券〉※日をまたいでの予約はできません。大人3500円、学生2500円【蘭越演劇実験扱い 予約フォーム】https://www.quartet-online.net/ticket/fireworks2023tanpen?m=0iaeaia【お問合せ】劇団fireworks070-5601-2248ticket.fireworks@gmail-com北海道短編エンゲキ祭23公式ホームページ過去作品2022年に蘭越演劇実験室で上演した「note」の戯曲2021年にトビウ芸術祭上演した「今日も夕げにのろしが上がる」の戯曲ホームページhttps://rankoshidrama.jimdofree.com/連絡先Facebook:facebook.com/takeshi.watanabe.0525Twitter : https://twitter.com/watanabee1Instagram:https://www.instagram.com/pooboo71/e-mail: pooboo71・;・gmail.com(・;・を@に)略歴1971年 北海道小樽生まれ1996年 北海道で中学校教員として勤務し始める あわせて作品づくりも始める主な参加作品2022年 蘭越演劇実験室「note」脚本・演出(札幌bloch、蘭越町)Sapporo DanceCollective「My Foolish Mind 」(札幌、蘭越町)Sapporo DanceCollective「カタパルト」ドラマトゥルク(札幌コンカリーニョ)2021年指輪ホテル 「ポトラッチ」ドラマトゥルク(白老町「蔵」)トビウ芸術祭「今日も夕げにのろしが上がる」脚本(白老町)トビウ芸術祭「シラオイ・ タウンページ・コンピレーション」作品制作(白老町)2020年トビウ芸術祭「白老夜話」脚本・演出(白老町)INDEPENDENT:SPR20「遊泳」脚本・演出(札幌コンカリーニョ)Sapporo DanceCollective「さっぽろ文庫101巻 『声』 」ドラマトゥルク(札幌コンカリーニョ)2019年西区住民参加温故知新音楽劇「新・オシャレな果実」脚本(札幌コンカリーニョ)トビウ芸術祭「雁月☆泡雪」脚本・演出(白老町)トビウ芸術祭「トビウ小7年2組」企画(白老町)蘭越演劇実験室「YUKINOONNA」脚本・演出(札幌コンカリーニョ、蘭越町)蘭越演劇実験室「ゆきおんな」脚本・演出(ニセコ町Ice Village)それより以前の参加作品はかいつまんで・・・2018年NPO法人コンカリーニョ「オールド・ブラック・ジョー」脚本(札幌コンカリーニョ)2017年札幌国際芸術祭2017 市電プロジェクト×指輪ホテル「Rest In Peace, Sapporo~ひかりの街をはしる星屑~」ドラマトゥルク(札幌市)2012年 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 2012テスト・サンプル02「キオク REVERSIBLE」出演(新潟県)

Artist Tree 田中春彦 演劇、アクション1989年5月8日生まれ 東京出身、大学から北海道に移住する。北海道大学演劇サークル「劇団しろちゃん」に所属する一方、劇団ひまわり札幌養成所に入団して、演劇活動を始める。2013年から仲間と演劇ユニット「わんわんズ」を結成。 以降、わんわんズでの公演や演劇祭での脚本、演出、出演の他、他劇団への客演も多数。 わんわんズでは、アクションと演技の融合を目指して、身体を使った舞台づくりを行っている。 演劇に触れたことのない人たちに演劇の魅力を知ってもらうため、上演場所は劇場にとどまらず、お祭りや学校にもその範囲を広げている。 オリジナルヒーローショー「もじゃキング」は、大人も子どもも楽しめるヒーローショーとして人気である。 2020年からは、市内の小学校・幼稚園・保育園で、劇仕立ての交通安全ショーも行っている。また、札幌市内のプロダクションや専門学校で、演技講師としての活動も広げている。 わんわんズでは、2023年より「One_class」という教室を開講し、 「演技」や「アクション」の他、「バク転」や「親子対象クラス」なども開講しているしている。【主な活動歴】 〈舞台〉 わんわんズの本公演(第1回~第5回) 教文短編演劇祭(2014年~2016年) など〈客演〉 2010年 ・劇団TPS(現札幌座)『ペール・ギュント』 2012年 ・札幌座『ディヴィッド・コパフィールド』 2013年 ・intro『わたし-THE CASSET TAPE GIRLS DIARY』 ・Water33-39(現、清水企画)『友達』 2014年 ・劇団ひまわり『オズの魔法使い』 2016年 ・さっぽろ雪まつり『さっぽろ 冬物語』 ・風蝕異人街『疫病流行記』 ・札幌座『注文の多い料理店』 2017年 ・BLOCHプロデュース『トキハナ』 など〈テレビドラマ〉 2019年 HTB開局50周年記念ドラマ『チャンネルはそのまま!』〈WEBドラマ〉 2015年 北海道新幹線開業記念『一本木峩朗の事件簿』主演〈他メディア〉 2019年~ 『い〜キタ〜いいべさ北海道』(YouTubeライブ配信、月1回放送) レギュラー出演お知らせhttps://twitter.com/mojya_haru【One_class開講中!】わんわんズでは、楽しく表現を学べる教室を開講しています。クラスは「アクション」「バク転」「演技」「親子」の4種類。各クラス、毎月1回開講です。【お申し込みフォーム】<アクション・バク転・演技>https://forms.gle/f552AqawxApdxmu27<親子>https://forms.gle/PNbj1CLTfSHSVCqP9詳しくは、HPをチェックしてください!わんわんズ - わんわんズ公式WEBサイト (one-ones.com)クラスの様子はこちら!【出演情報】『北海道短編エンゲキ祭’23~明日、あの子が会いに来る~』主催:劇団fireworks【開演日時】※開場は開演30分前です7/15(土)13:00、15:30、18:007/16(日)13:00(わ)、15:30、18:00(わ)7/17(月)12:00、14:30(わ)、17:00※(わ)=わんわんズ上演回【わんわんズ上演作品】『人の命に関わる話』脚本・演出:田中春彦出演:田中春彦、石川哲也、由村鯨太〈あらすじ〉道端に置かれたひとつの箱。なんで、こんなところに置いてあるんだろう?中には何が入っているんだろう?何か、危険な物でも入っているんだろうか?だとすると、あんまり近づかない方がいいんだろうか?そんなことを考え始めると、キリがないんですねえ。【会場】演劇専用小劇場BLOCH(札幌市中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1階)【料金】※いずれも前売り料金 当日券は大人・学生ともに一律下記金額の500円増しです。〈見放題券〉※いつでも、何回でも観劇可能です。前売りのみ大人・学生一律5000円(限定5組)〈1ブロック券〉大人2000円、学生1500円〈2ブロック券〉※日をまたいでの予約が可能です大人3000円、学生2000円〈1日通し券〉※日をまたいでの予約はできません。大人3500円、学生2500円【わんわんズ扱い 予約フォーム】https://www.quartet-online.net/ticket/fireworks2023tanpen?m=0egfjfd【お問合せ】劇団fireworks070-5601-2248ticket.fireworks@gmail.com連絡先twitter:@mojya_haruFacebook:田中春彦mail:tanakaharuhiko0508@yahoo.co.jp略歴1989年5月8日生まれ東京出身、大学から北海道に移住する。北海道大学演劇サークル「劇団しろちゃん」に所属する一方、劇団ひまわり札幌養成所に入団して、演劇活動を始める。2013年から仲間と演劇ユニット「わんわんズ」を結成。以降、わんわんズでの公演や演劇祭での脚本、演出、出演の他、他劇団への客演も多数。わんわんズでは、アクションと演技の融合を目指して、身体を使った舞台づくりを行っている。演劇に触れたことのない人たちに演劇の魅力を知ってもらうため、上演場所は劇場にとどまらず、お祭りや学校にもその範囲を広げている。オリジナルヒーローショー「もじゃキング」は、大人も子どもも楽しめるヒーローショーとして人気である。2020年からは、市内の小学校・幼稚園・保育園で、劇仕立ての交通安全ショーも行っている。また、札幌市内のプロダクションや専門学校で、演技講師としての活動も広げている。わんわんズでは、2023年より「One_class」という教室を開講し、「演技」や「アクション」の他、「バク転」や「親子対象クラス」なども開講しているしている。【主な活動歴】〈舞台〉わんわんズの本公演(第1回~第5回)教文短編演劇祭(2014年~2016年)など〈客演〉2010年・劇団TPS(現札幌座)『ペール・ギュント』2012年・札幌座『ディヴィッド・コパフィールド』2013年・intro『わたし-THE CASSET TAPE GIRLS DIARY』・Water33-39(現、清水企画)『友達』2014年・劇団ひまわり『オズの魔法使い』2016年・さっぽろ雪まつり『さっぽろ 冬物語』・風蝕異人街『疫病流行記』・札幌座『注文の多い料理店』2017年・BLOCHプロデュース『トキハナ』など〈テレビドラマ〉2019年HTB開局50周年記念ドラマ『チャンネルはそのまま!』〈WEBドラマ〉2015年北海道新幹線開業記念『一本木峩朗の事件簿』主演〈他メディア〉2019年~『い〜キタ〜いいべさ北海道』(YouTubeライブ配信、月1回放送)レギュラー出演https://twitter.com/mojya_haru

Artist Tree 本谷 裕子 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeVOICEエレクトロポップユニット minikyute 初代ボーカル(rio名義で活動2006年脱退)。2005年アルバム「souvenir」発売。アニメ ヘイ!ヘイ!シュルームのオープニング・エンディングテーマを担当。DANCE2015年より、コンテンポラリーダンスを始める。SapporoDanceCollective 、渡部倫子作品に参加。2023年よりソロ作品制作を開始。

Artist Tree 中塚有里 劇、演劇、芝居、俳優、札幌、散歩劇団清水企画所属。俳優。田舎の高校生だった頃、1997年旗揚げの清水企画(2006年からはWATER33-39として活動、2014年に劇団清水企画へと名称変更)に出会い、演劇部を立ち上げる。1999年より同劇団に所属し、以降全ての本公演に出演。散歩が趣味で、知らない土地を地元住民の振りしてふつうに歩くのが得意。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴

Artist Tree 玉川健一郎 ジャズ 福居良 SLOWBOAT ヴォーカル レッスン ライブ「玉ちゃんは出会った時から現在(いま)に至るまでボクの遥か先を行く歌い手だ」-近藤房之助 福居良の下で磨かれたジャズスピリット、バリー・ハリスとの出会いから学んだ繊細な歌心を併せ持つと評される。 札幌を拠点に日本各地でライブ活動中。希少な男性ジャズ・シンガーである。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせライヴスケジュール (Gig Schedule)◎6月これからのPick Up Live6/20 札幌『Slowboat』 with the EROS6/21 札幌『JAMUSICA』 with 山下ヤスシ(pf) 柳真也(b) 江藤良人(ds)6/22 旭川『じゃずそば放哉』 with 山下ヤスシ(pf) 柳真也(b) 江藤良人(ds)連絡先jazztama2008@yahoo.co.jp略歴「玉ちゃんは出会った時から現在(いま)に至るまでボクの遥か先を行く歌い手だ」-近藤房之助学生時代、近藤房之助らと出会いブルース、R&Bを歌う。2004年、日本を代表するバップピアニスト福居良との出会いをきっかけにジャズへ傾倒。札幌の"jazz live SLOWBOAT(福居の店)"でジャズ修行をスタートさせた。後、福居を通じ、ジャズ・レジェンド、バリー・ハリスに師事。福居の下で磨かれたジャズスピリット、バリー・ハリスとの出会いから学んだ繊細な歌心を併せ持つと評される。札幌を拠点に日本各地でライブ活動中。希少な男性ジャズ・シンガーである。2018年6月、ファーストCD「ON A SLOWBOAT」を発表。2021年10月、セカンドCD「Sings For You」を発表。また、ジャズ・スタンダードを歌いたい方へのボーカル・レッスンも行っている。

Artist Tree 西脇秀之 舞台、演劇、戯曲、演出、音響、札幌、北海道舞台の仕事してます。 演劇の台本書いたり、演出したり、演劇の講師になったりしてます。音響さんやステージマネージャーもやります。 現在、札幌市東区に在住。息子と奥さんと三人家族。 ___I work in the theater. Writing plays, directing, and teaching theater. I also work as a sound engineer and stage manager. Currently living in Sapporo City. A family of three with my son and wife.Info東区市民劇団オニオン座がお久しぶりの公演を行います。西脇は、演出を仰せつかっております。親子で楽しめる小作品を4つ並べて上演します。「お芝居玉手箱」と題して、コロナの前からずっとやっていたのですが、今回おそらく過去最高に楽しいです。お越し下さいませ。https://twitter.com/onionza2008/status/1660276808770789377* * *コロナ禍になって(おかげで?)、以前よりマイペースに仕事ができるようになりました。今、こっそりnoteを使って、頭の中を整理中です。お暇な時にでも、こっそり覗いてみてください。でも、思うところがあれば、こっそりじゃなくてコメントください。交流したいです。https://note.com/kaikisen/Bioもともとは舞台の音響さん。なりゆきで劇作、演出にも手を出してしまう。1992年より、劇団回帰線主宰。(最近はあまり活動していないです)2004年より、札幌市の劇場、養成所、学校、市民参加の舞台芸術活動、ワーックショップなどの講師を務める。また劇作家、演出として多くの作品を提供。【受賞歴】文化庁舞台芸術創作奨励賞佳作(戯曲『ホーム』)全国児童青少年演劇協議会奨励賞もう少し詳しい略歴は、こちら↓https://note.com/kaikisen/n/nd85ab7e8ea84YouTube活動の経緯、演劇、市民劇についておしゃべりしてます。お暇でしたら、こちら↓どうぞ。https://www.youtube.com/watch?v=592bealsmTo&t=7sBCCKS https://bccks.jp/user/140766これまでにかいた戯曲が何冊か読めます。ほんとは全部オープンにしたいんですけど、なかなか手が回らない。無料です。Works『最後の伝令』シアターZOO原案・榎本健一 脚色・菊谷栄 演出・西脇秀之『うそつきのした』やまびこ座作・演出 西脇秀之『どったんばったん写真館』えぽあホール作・演出 西脇秀之(過去の舞台写真を並べてみましたが、なんだかコメディタッチですね。喜劇ばかりやってるわけじゃないんですが、ぼちぼち増やします)ContactTwitter @kaikisenCompany演劇に限らずいろんな話題を雑食してます。note https://note.com/kaikisen/最近こっそりはじめてみました。演劇や文化について考えをまとめるために。E-mail kaikisen■mac.com(■→@)

Artist Tree 今村育子 わたしは「間(あいだ)」について関心から、明るい部屋から暗い部屋へ滲みでる光、ドアの隙間から漏れる光、ガラスの反射など、相対する関係の間に発生する光のグラデーションをモチーフにし、主にインスタレーションや写真作品を制作しています。文化、宗教、性別、年齢など多くの違いを抱えているわたしたちは、本質的にお互いを理解することは難しい状況に置かれています。その立場にならなければわかることができず、それは簡単に想像できることではありません。例えば子どもを産むことによる、女性の不自由さや社会の不寛容さは、わたしも自身が出産するまで、ぼんやりとしか捉えていなかったことに気づきました。誰もが同じ立場になることが出来ないとすれば、どのように見えないものに向き合い、知ることができるのか?わたしの問いはそこにあります。 光はおのおのの存在に覆い重なる柔らかな現象です。光のグラデーションは相対するものの間に現れる階調であり、相対する存在が歩み寄るなめらかな階段のようです。わずかな光や現象を能動的に知覚し、双方の間にあるグラデーションを丁寧に観察することがこの世界を捉える手がかりになると考えて作品化しています。Reflection room/反射する部屋2022年|インスタレーション|プリント、鏡、ガラス、電球ほか|12mのガラスケース2基に作品を設置https://www.imamuraikuko.com略歴2006年より美術家として国内外で展示を行い、光のグラデーションをモチーフにインスタレーション作品を制作している。主な展覧会に2022年「RIMOKON」Artothek,PLATFORM(ミュンヘン)、「Muroran Art Project」室蘭、2019年「第7回札幌500m美術館賞入選展」500m美術館(札幌)、2018年JRタワー・アートボックス授賞作家展「拡散した光彩たち」プラニスホール/札幌、2017年「家族の肖像」本郷新記念札幌彫刻美術館(札幌)、2016年「ともにいること ともにあること」北海道立近代美術館(札幌)、2014年「札幌国際芸術祭2014」500m美術館(札幌)、「AKARI reflection|ひかりの連鎖」モエレ沼公園 ガラスのピラミッド スペース2(札幌)、2011年「Living Art」札幌芸術の森美術館(札幌)など。2011年より札幌駅前通まちづくり株式会社へ入社し、「シンクスクール」「PARC」「パラレルミュージアム」などの企画やデザインを担当する。Eröffnung der Ausstellung Rimokon, Artothek München|2022むこうの部屋/Room Over There2018年|インスタレーション|木材、壁紙、電球ほか|w1000×h300×d500cmわたしのおうち|2006

Artist Tree 竹原 圭一 演劇、脚本、演出、ヒューマンドラマ、ワークショップ、相互理解、自然、開拓、町おこし、コミュニケーション、学生支援、学生、創作、アウトリーチ劇団RED KING CRAB代表 脚本家 演出家 俳優 ワークショップ講師 文化企画アドバイザー 学園祭や文化祭などの演劇創作アドバイザー 西野中学校演劇部 外部顧問 劇作家協会北海道支部会員 除雪作業員 2023年、何でも屋を開業 お仕事のご依頼、心よりお待ちしております!!問い合わせは下記へお願いします。 2022年12月15日〜18日 RED KING CRAB演劇公演「遭難」@生活支援型文化施設コンカリーニョご来場、誠にありがとうございました!!舞台セット設営までの動画を公開中!https://youtu.be/Yy5TUDHVIQ8お知らせ除雪代行いたします。札幌市内のカーポートやご自宅周辺の除雪を行います。ご要望の方は09070527030までご連絡下さい。ご要望に応じて、ワークショップを行います。ご希望の方は下記にお問い合わせ下さい!ワークショップの一場。この写真は学校の演劇部で行ったワークショップの一場です。中学校、高校、大学はもちろん、人と人とのやり取り、交流にご興味のある方々のご要望にお答えします。ワークショップの一場。身体を使うものや集団創作ならではのもの、シアターゲームなどを用いた体験型のワークショップとなっています。ワークショップの一場。目線を変えること。坐視について伝えている場面です。ワークショップの一場。笑い声が溢れる楽しい時間も。ワークショップの一場。一人では行えない演劇という創作の面白さを体験して頂けるプログラムとなっています。ご依頼お待ちしております!!連絡先twitter:https://mobile.twitter.com/K1TakechanmanFacebook:https://www.facebook.com/keiichi.takeharaホームページ:https://redkingcrab.wixsite.com/redkingcrabメールアドレス:k1.takechanman@gmail.com過去の戯曲:https://redkingcrab.wixsite.com/redkingcrab/galleryコロナ禍に過去に上演された作品の戯曲をホームページに掲載しました。ダウンロードして御覧下さい。ドラマリーディング「鈍行」:https://youtu.be/v0KWee8xHmQ 日本劇作家協会の企画で、コロナ禍で直接会うことがあまり良しとされなかった時期に、リモートで東京・北海道という異なる地域で活躍する俳優達が一同に介し、戯曲を読み、ゲストの方を交えて意見し合う、劇作家の戯曲のブラッシュを目的としたものです。第一線でご活躍されている劇作家鈴木聡さん、瀬古山美咲さんをゲストにお招きし、2020年に執筆した「鈍行」というワンマン列車車内を舞台にした作品のリーディングバージョンです。ラジオドラマの感覚でどうぞお聞き下さい。略歴劇作家・演出家・俳優。RED KING CRAB 代表。1988 年⽣まれ、札幌市出⾝。北海学園⼤学演劇研究会を経て劇団 NOLINE に参加後、2012 年より札幌近郊の居酒屋やバー、⾳楽ライブの幕間、ショーパブで⼀⼈芝居のパフォーマンスを⾏う。2013 年に倉本聰⽒による集団「富良野GROUP」の全国ツアーに照明スタッフとして初参加。同年「RED KING CRAB」を旗揚げ。翌 2014 年にシアターzooにて初の劇場公演を⾏う。主催公演、劇場企画公演を含め、RED KING CRAB の 10 本以上の作品で脚本・演出を務める。役者としては、富良野GROUP の 2016 年『屋根』・2017 年『⾛る』・2020 年『屋根』(公演中⽌) に参加。同 2020 年には、All Sapporo Professional Actorʻs SerecctionVol.1『虹と雪、慟哭のカッコウ〜SAPPRPOʻ72』(ドラマトゥルグ︓斎藤歩/札幌座、脚本・演出︓納⾕真⼤/ELEVEN NINES)や札幌座『フレップの花、咲く頃に』(演出︓斎藤歩、脚本︓⼭⽥百次/ホエイ/劇団野の上)などに出演。2022年、中学校演劇部の外部顧問、劇作家協会札幌支部の活動、西野中学校外部顧問、別団体への戯曲の提供やテレビドラマの脚本執筆、コミュニケーションワークショップの講師を行う傍らで、自己研磨を兼ねた週 6 日のリモートによる朗読批評会、月に数回の演劇ワークショップを開催中。2023年、除雪代行の仕事を開業。活動履歴【RED KING CRAB作品】第○回公演という記載はすべて RED KING CRAB 主催。シアターZOO 企画公演にも RED KING CRAB として参加。注記があるものを除き脚本・演出を行う。過去作品の戯曲の一部をホームページに掲載しています。ご覧下さい。https://redkingcrab.wixsite.com/redkingcrab/gallery2014年 6月 第1回公演『タイマン』: 脚本 / 演出 / 出演第1回公演「タイマン」のチラシあらすじ 真冬の北海道。一人の男が山中で凍死した。そしてその男は自分が亡くなる3日前の出来事を語りだした。旗揚げ公演。この時は、シアターzooさんに全面協力を頂き、舞台セットを完成させました。「タイマン」「我夢捨螺」「遭難」と、タイトルを変えて3度上演することになります。ただこの時は、まさかこの公演を3回やるとは思っていませんでした。俳優は二人。今回の「遭難」に出演して下さった戸澤亮君、再演時に出演して下さった湊谷優君もスタッフで手伝ってくれた最初の劇場公演です。同 11月 第2回公演『おだぶつ』:脚本 / 演出 / 出演 *札幌劇場祭 新人賞第2回公演「おだぶつ」のチラシ(表)第2回公演「おだぶつ」チラシ(裏)あらすじ 2014年秋、親父が太平洋にダイヴした。そして「お葬式」という親父の最後の舞台が始まった。2作目は、前回よりも、殺陣ありダンスありのエンターテイメントを盛り込んで作品を作りました。道東の根室市をモチーフにして作った「終活」に纏わる家族劇です。現代から約30年間の昭和・平成の歳月を経て変わって行く家族の関係を舞台上で表現しました。主要人物である父親はごみ収集作業員。現場を知るために何度もごみ収集の仕事をしていました。2015年 4月 遊戯祭 15~手塚治虫に告ぐ~出展作品『あすなろ』: 脚本 / 演出 / 出演*遊戯祭 15 最優秀賞遊戯祭15 チラシ当時の新聞「手塚治虫」さんがテーマの演劇祭でした。手塚治虫さんのことが知りたくて、当時手塚治虫さんのアシスタント業務をしていて、飲み友達だった方にお話を聞くことが出来ました。僕らと同じ若手だった頃の手塚治虫さんがどのようなことを考えて創作と向き合っていたのか。そんなことを考えて作品を創っていました。授賞式の一場。お話は、東京都椎名町にトキワ荘という漫画家の卵達が共同で生活したアパートがあったのですが、その斜向かいにコワレ荘という同じく漫画家の卵達が暮らしたアパートがあり、トキワ荘の多くは独立して著名な漫画家になった一方で、コワレ荘の住人は自身の夢を諦めて行く。トキワ荘の陰影となった本作。同 11月 第3回公演『(baka)』脚本 / 演出 *札幌劇場祭 2015 企画賞第3回公演「(b'aka)」チラシ(表)第3回公演「(b'aka)」チラシ(裏)あらすじ この物語は最愛の人をなくした とある男の自立の物語。当時の新聞記事舞台セット 派遣会社株式会社アポロ作品を創る時、僕は舞台となる街の地図を作ります。その地図を見ながら役者の皆さんとその街でどんなことがあるかを話合います。RED KING CRABとしては初の具体的なセットのある舞台。生活介護事業の方々や就労支援施設の方々、多くの関係者の皆さんからお話を伺い、「障がい」「バカ」という言葉を真正面から掘り下げて創りました。2016年 6月 シアターZOO 特別公演 『我夢捨螺』脚本 / 演出シアターzoo提携公演「我夢捨螺」チラシ(表)シアターzoo提携公演「我夢捨螺」チラシ(裏)あらすじ 山中で一人の男が凍死した。氷点下何十度の突風が吹き荒れる山中にたった一人取り残された男。そして男は自分が亡くなる3日前の出来事を語り出した。当時の新聞記事舞台となるのは使われていない山小屋。実際に登山をし、現地の様子を取り入れて作品を作り直しました。この再演時にラストシーンが変わりました。ちなみに上演日は真夏です。汗まみれの役者達。ただただ感謝でした。同 11月 第4回公演『カラッポ』脚本 / 演出第4回公演「カラッポ」チラシ(表)第4回公演「カラッポ」チラシ(裏)あらすじ 想像してみて下さい。数十年後の自分の姿を。おじいさん、おばあさんになった貴方は何をしていますか?とある島にあるスナック秋桜が舞台のお話です。お話には、「忙」を象徴する人物と、「忘」を象徴する人物が登場します。若年性アルツハイマーと向き合う人々の交流を描きました。2017年 6月 生活支援型文化施設コンカリーニョ主催ペアプレイパレード出展作品『アスロン』脚本 / 演出アスロン 宣伝チラシ短編作品。人生をトライアスロンに見立てて創作しました。幼少の頃を水泳、青年期を自転車、そして成人期をランニングという3つの象徴的なシーンが登場します。二人登場人物が出てきますが、二人は同一人物という設定でした。サラリーマンが日々走り続けるラストシーンでした。同 12月 シアターZOO 企画公演『ガタタン』脚本 / 演出特別公演「ガタタン」チラシ(表)特別公演「ガタタン」チラシ(裏)舞台は現代の炭鉱町にある銭湯でした。町に残り仕事や婚活を続ける男達。町に戻って結婚をする者達。戻りたいけど戻って来た男。家族とは岩見沢炭鉱の記憶推進事業団の方々をはじめ、多くの炭鉱マンへの取材を重ねて創作しました。人物の履歴を掘り下げて作品を作ります。取材で訪れた赤平炭鉱2018年11月 シアターZOO 企画公演 特別公演 2018『ガラスの動物園 The Glass Menagerie』 (原作:T.ウィリアムズ) :脚色 / 演出 *札幌劇場祭 2018 審査員特別賞特別公演「ガラスの動物園ーThe Glass Menagerieー」チラシ(表)特別公演「ガラスの動物園ーThe Glass Menagerieー」チラシ(裏)舞台の一場。初の既成台本での作品。テネシー・ウィリアムズは世界的に有名な劇作家の一人です。舞台の一場。このお話は、思い出の劇と冒頭で説明するように、回想シーンによって構成されています。舞台の一場。舞台の一場2019年 9月 シアターZOO 企画公演 女と男、座面と境界 出展作品『尋ねもの』脚本 / 演出シアターzoo企画公演「女と男、座面と境界」チラシ(表)シアターzoo企画公演「女と男、座面と境界」チラシ(裏)稽古方法について。稽古を時折、外でやっていました。舞台となる場所に極力近い環境に身を置くことで、五感を通して受け取ることが出来ることを増やして行きます。短編作品。落とし物をした女と落とし物を拾った男の旅の一場を描いたお話です。同 11月 第5回公演『ありあけ』脚本 / 演出*札幌劇場祭 2019 大賞第5回公演「ありあけ」チラシ(表)第5回公演「ありあけ」チラシ(裏)あらすじ 終戦後の創成川東の町工場を舞台に巻き起こる再会と別れの物語。作品の一場。戦後の貧しかった時代、おもちゃを作る町工場を舞台のお話。改革か慣習か、経済か人付き合いかという、仕事をしていく上で何を大切にするのかを観客に問い掛ける作品になりました。創成川東は当時、工場や商店が軒を連ねる「ものづくりの町」でした。職人や商人の流出が相次いだ激動の時代が舞台です。舞台となる創成川東には、かつて新渡戸稲造さんが設立した遠友夜学校がありました。登場人物達は、そこの卒業生という設定です。社訓にはそのことを象徴する「世のため人のため」という文字が書かれています。作品の一場作品の一場戦後の作品を作るに当たり、戦時中のことを調べねばならないと、九州の知覧町、大刀洗町に約一ヶ月間滞在していました。特攻隊で亡くなられた方々の遺書に何が書かれていたのかを自分なりに理解すること、そして出会ったお爺さんに依頼された自身が乗っていた飛行機を見て来ること、亡くなられたご友人の方のことを調べて来ることがミッションの旅でした。そういった創作過程の断片が作品にはあります。授賞式での一場。2020年10月 第6回公演『鈍行』脚本 / 演出第6回公演「鈍行」チラシ(表)第6回公演「鈍行」チラシ(裏)あらすじ 真冬の北海道。とある山間部。廃線間際の路線を走るワンマン列車車内。車内の乗客は皆、思い思いに時間を潰し、目的地への到着を待っている。列車車内を舞台に、遅延によって生じた運転士と乗客の葛藤を描く密室群衆劇。キハ40系の車内を再現した舞台セット。廃線が続く北海道内の路線と列車に感謝と敬意を払い、創作しました。陸別鉄道の皆さんのご協力を得て、実際に鉄道を運転する稽古も行いました。舞台の一場。この作品は、いつかまた再演をしたいと思っています。その為により良い作品とするために劇作家協会のリーディングにも参加しました。2021年 2月 札幌演劇シーズン 2021-冬 参加作品『ありあけ』脚本 / 演出https://fb.watch/ierQE0RqBZ/作品の一場作品の一場2020年3月 INDEPENDENT:SPR出展作品「かさぶた」INDEPENDENT:SPRチラシ稽古の一場。コロナ禍で複数人が出演する芝居が難しいという思いの中で創作した作品です。心の傷について考察を深めて創りました。一人の俳優が開演し舞台に向かうまでの約30分間を描いたお話です。稽古の一場。見えない鏡を見ながらの演技になります。それぞれの化粧を何処に、どのように施すか。「俳優修業」というタイトルにするか悩んだ程、俳優の技量が問われる作品です。稽古の一場。実際にはないもの見えて来る。落語の要素を拝借し、登場人物は一人ですが、実際には複数の人物が登場する劇です。稽古の一場。劇が進むに連れて若かりし女性がお婆ちゃんになって行きます。稽古の一場。稽古方法は様々です。時に小さな会場で行う公演であってもこのような大きなホールで稽古を行うこともあります。同 10月 2021 DUO PROJECT VOL.5 出展作品『ギッチャ』脚本 / 演出短編作品。現役高校生二人による、自転車を盗まれた人と、盗まれた自転車に似た自転車に乗っている人との交流を描いたお話です。コロナ禍の学生達の話をたくさん聞いて創りました。作品を創る時は、よく絵を描いて役者達とイメージを共有します。同 12月 江別演劇プロジェクトWinds公演 『ありあけ』脚本 / 演出江別演劇プロジェクトWinds当時の新聞作品の一場。昭和20年代の札幌創成川東の町工場が舞台の作品です。カーテンコール。念願の地域に出向いての公演を実現しました。各地域担当者の皆様、これから先も公演のご要望がありましたら実施させて頂きます。ご連絡お待ちしております。2022年12月 RED KING CRAB演劇公演『遭難』脚本 / 演出/出演RED KING CRAB演劇公演「遭難」チラシ(表)RED KING CRAB演劇公演「遭難」チラシ(裏)当時の新聞野外稽古の一場。ICEMANSの竹中博彦さんのご協力を得て、アトリエで野外稽古を行いました。稽古の一場。稽古の一場。稽古の一場。稽古の一場。【外部活動】2014年 1月 富良野GROUP公演2014『マロース』:照明スタッフ同 8月 劇団fireworks『新訳 バウンティ』:役者2015年 1月 富良野GROUP公演2015『夜想曲』照明スタッフ同 8月 イレブンナインプレゼンツ dEBoo#1『12人の怒る男』:スタッフ/ 出演2016年 1月 富良野GROUP公演2016『屋根』:役者2017年 1月富良野GROUP公演2017『走る』:役者2018年 2月 富良野GROUPワークショップ公演『富良野警察物語~もしもあなたなら~』:役者同 6月 札幌座第55回公演『フレップの花、咲く頃に』:役者2020年 2月 All Sapporo Professional Actorʻs SerecctionVol.1『虹と雪、慟哭のカッコウ〜SAPPRPOʻ72』∶役者同 3月 富良野GROUP『屋根2020』(公演中⽌) :役者同 7月 札幌演劇シーズン 2020-夏 札幌座『フレップの花、咲く頃に』:役者2021年 6月 札幌北斗高校演劇部学園祭公演『あやかし』:脚本チラシ(表)コロナ禍に一人の学生からの依頼を受けて作った作品です。旧校舎を舞台に、総勢19名のキャストが織り成す群衆劇です。登場人物は学生とお化けしか出てきません。2022年 3月 富良野塾OBユニット公演2022『みずのかけら』:俳優2022年 9月 HTLプロデュース世界演劇名作劇場vol.1 ハロルド・ピンター作『料理昇降機ーThe Dumb Waiterー』:演出・翻訳HTL ハロルド・ピンター作 「料理昇降機ーThe Dumb Waiterー」チラシ(表)HTL ハロルド・ピンター作 「料理昇降機ーThe Dumb Waiterー」チラシ(裏)【メディア情報】2018年 5月 TVCM『ココカラ』:出演2019年 6月 北海道150年記念ドラマ『永遠のニシパ~北海道と名付けた男 松浦武四郎~』:出演2021年 8月 TVCM ウィズハウス『にぎやかなことがとっても好きな人でした』:出演同 9月 『セイコーマート』 お天気フィラー:出演同 9月 NHK 札幌放送局 制作テレビドラマ 3ROOMS『最期の生配信』:脚本初のテレビドラマの脚本でした。生配信中のチャットルームが舞台のお話でした。主演の女の子が飛び降り自殺をしようとするのをネットの力で何とか止めようとするお話です。プロデューサー・ディレクター・ADの方と二人三脚、いや三人四脚で稽古方法から相談しながら作った作品です。

Artist Tree 小林なるみ 俳優 朗読 ナレーター 舞台 映画 歌 ラジオパーソナリティ ヴォイストレーニング高校卒業後、北海道拓殖銀行に勤務するも芝居をする時間を増やしたく2年で退社 1992年劇団回帰線の立ち上げに参加 現在も在籍先輩ナレーターの方から声をかけていただき 1993年よりAir-GFM北海道「奇想天外PM8」パーソナリティを担当 他、CMナレーション、ドラマ出演など舞台作品の出演と並行して活動する 劇団での活動のほか 新国立劇場芸術監督でもある宮田 慶子氏、 THE ガジラの鐘下辰男氏など 北海道内外問わず様々な演出家の作品に出演北海道で撮影された映画、呉美保監督「そこのみにて光輝く」「きみはいい子」出演 2020年5月NHKさっぽろ放送局制作ドラマ 3ROOMS「座敷笑死テレポート」出演 2021年2月よりLINE NEWS vision「そらぞら」全12話出演 映画「モルエラニの霧の中」「TOCKA〜タスカー」 2023年公開予定「過去負うもの」他切絵作家黒川絵里奈との「影絵と朗読の世界」や白老町で開催のTOBIU CAMPアーティストの一人として朗読 ギターと朗読ユニット"あわい” を結成作品の中に溶け込んで物語に寄り添えるような存在を目指すヴォイストレーナーとして後進の育成にも積極的に取り組んでいる朗読ライブなどの様子はこちらでご覧いただけます↓ "声の空間” https://www.youtube.com/channel/UCxm3chI77qjeXikU91O39yg (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ連絡先略歴

Artist Tree 徳山まり奈 喫茶店、カフェ、空間、人間、人文、哲学、演劇、展示、舞台喫茶こん(喫茶店経営) ヒュー妄(所属劇団)(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree自分が感じる重さと明暗しか信じたくないしそれは信じちゃいけないと思っている。消費社会化が進む中で、自らが好きなもの、自分にとっての価値を自分で決められることを取り戻したい。日常の中で心が動かされるものとの繋がりを研究をし、空気として表現。普段は喫茶店を経営をし、たまに舞台に関わる。喫茶店と寮のような存在でありたくて方法を探っている。今の喫茶店の物件が老朽化で使えなくなる可能性があると大家さんに言われているので、いい空間との出会いを探している。喫茶店に加え、寮や倉庫、稽古場や作業場を併設できるようなアクセスしやすい一軒家が理想。連絡先 cafe000con@gmail.com

Artist Tree 高木秀俊 グラフィックデザイン ロゴデザイン 筆文字 抽象画 短歌新潟県長岡市生まれ、札幌市在住。グラフィックデザイナーのかたわら、アート活動 を行う。 1999年に長岡造形大学を卒業、グラフィックデザインを学ぶ。2006年にセツ・モード セミナーを卒業。色や形、画面構成に開眼する。 2015年に個展「深呼吸を数える」を開催。2016年に個展「音は点になり、言葉は線に なる。句はタカチになり、歌は色になる。」、個展「SYSTEMATIC DOLL」を開催。 2022年に個展「Draw the Line」を開催。その他多数のグループ展に参加。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせイラストを担当した道の駅スタンプラリーブックが4月22日から販売されます。OCTOPUS BOY名義で、シーソーブックス様にグッズを置かせていただいております。連絡先Instagram@tacobozu略歴新潟県長岡市生まれ、札幌市在住。グラフィックデザイナーのかたわら、アート活動を行う。1999年に長岡造形大学を卒業、グラフィックデザインを学ぶ。2006年にセツ・モードセミナーを卒業。色や形、画面構成に開眼する。2015年に個展「深呼吸を数える」を開催。2016年に個展「音は点になり、言葉は線になる。句はタカチになり、歌は色になる。」、個展「SYSTEMATIC DOLL」を開催。2022年に個展「Draw the Line」を開催。その他多数のグループ展に参加。

Artist Tree 藤川駿佑 フライヤー、ポケット企画、チラシ、パンフレット、デザイン、宣伝美術、グラフィック、DTP、ピアノ、作曲、劇伴北海道札幌市出身。1999年生まれ。2021年より札幌を拠点とする劇団「ポケット企画」に加入し、劇伴音楽の作曲・演奏やフライヤーのデザインなどに携わっている。Works最近の活動2023年2月 ポケット企画第8回公演『おきて』宣伝美術/音楽/映像配信/制作2022年12月 さまてまぴ『酸いも甘いも全部キモ』宣伝ビジュアル制作2022年8月 ポケット企画『ここにいて、』@RANKOSHI LAB 2022(蘭越町) 作曲/演奏2022年3月 ポケット企画×あづき398共同公演『ゆうむすぶ星』@ アカルスタジオ(大阪府) 制作/音楽/宣伝美術(おうさか学生演劇祭vol.15 審査員特別賞「ベスト演奏賞」受賞)

Artist Tree 福井岳郎 フォルクローレ、南米音楽岐阜県出身。1990年から約2年間、ペルー・ボリビア・エクアドル等に滞在し、南米民俗楽器演奏を学ぶ。帰国後、フォルクローレグループ「ティンクナ」のリーダーとして、南米伝統音楽やオリジナル曲を中心に活動。これまでに自作CD「月の音、聴いている」「ツキノホ」「劇場にて」などアルバム8枚を発売。2005年から、劇団千年王國の音楽担当として、「イザナキとイザナミ」「君しかいない」「狼王ロボ」など7作品の作曲・演奏を行う。最近では、バロック音楽の中に南米リズムを取り入れた演奏や、手作りおもしろ楽器を使ったパフォーマンスが好評を博している。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree公演のお知らせ福井岳郎フォルクローレコンサート「風が吹くわけ」日時:2023年5月21日(日)13時30分開場/14時開演会場:江別インターナショナルスクール多目的ホール(江別市野幌代々木町56-8)JR野幌駅から徒歩15分/駐車場あります出演:福井岳郎(チャランゴ、ケーナ、サンポーニャ、ギター、ヴォーカル)手島慶子(パーカッション)チケット:一般1,500円/小学生以下500円*道新プレイガイド(窓口・オンライン)でも取り扱いいたします。ご予約・お問合せ 090-9515-7229/tinkuna1126gakurou@yahoo.co.jp南米民俗楽器奏者・福井岳郎がお送りするフォルクローレ音楽のひととき。共演にパーカッションの手島慶子を迎えて、南米曲からオリジナル曲まで幅広くお届けします。***********「南米民俗楽器×マリンバ「やがて来る夜明け」日時:2023年7月8日(土)13時30分開場/14時開演会場:札幌豊平教会 礼拝堂(札幌市豊平区豊平6条3丁目5-15)地下鉄東豊線「学園前駅」徒歩4分会場の駐車場はご利用出来ません、お近くの有料駐車場をご利用ください。出演:福井岳郎(チャランゴ、ケーナ、サンポーニャ、ギター、ヴォーカル)、手島慶子(マリンバ)チケット:一般2,500円/中学生以下1,000円*道新プレイガイド(窓口・オンライン)でも取り扱い予定です。ご予約・お問合せ 090-9515-7229/tinkuna1126gakurou@yahoo.co.jphttps://twitter.com/tinkunagakurou【facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100006055055864【Youtube】https://www.youtube.com/@user-qc7wh3jz2g

Artist Tree 三木美智代 演劇、芝居、ダンス、モダンダンス、寺山修司、岸田理生、ギリシャ悲劇劇団 風蝕異人街 代表/女優/ダンサー 早稲田大学卒業。青年座研究所卒業後、東京での演劇活動を経て実験演劇集団「風蝕異人街」(現劇団 風蝕異人街)設立に参加。2005年より演出家・鈴木忠志氏による俳優育成プロジェクトに参加し、スズキメソッドを受講。鈴木忠志(SCOT)、宮城 聰(静岡舞台芸術センター)、中島 諒人(鳥の劇場)、ペーター・ゲスナー(うずめ劇場)、カステルッチ作品出演など劇団外でも活動。2012.13年と韓国に招聘され無言劇に出演。高校での講座、一般向けWS開催。ダンサー、振付家としても東京、横浜、大阪等で作品を発表。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴

Artist Tree 赤坂嘉謙 劇団清水企画所属 俳優(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴

Artist Tree 川島靖史 俳優 役者 舞台 映像 カルチャー2008年より札幌にて、市民劇団に入り、演劇活動をスタート。札幌には中々いない個性派俳優だと思っている。(自称)(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴

Artist Tree 三瓶竜大 ポケット企画、劇団清水企画、劇作、演出、俳優、ままならないこと、おせっかい2018年4月劇団清水企画へ俳優として所属。 同年11月ポケット企画を立ち上げ。 劇作家/演出家として活動している。 大学在学中にTGR札幌劇場祭 新人賞 全国学生演劇祭 最優秀賞 おうさか学生演劇祭 最優秀劇団賞 を受賞。お知らせ【札幌の若手演劇人のみなさんへ】札幌で活動するにあたって、若手でいろいろ話してみようの会を弦巻楽団の佐久間くんと開きます。ーここらで交流会しませんか?ーU-29でつながろうぜ!○日時2023.4.8(土)13:00〜18:00※途中入退場可○場所あけぼのアート&コミュニティセンター(予定)発端は、三瓶竜大(ポケット企画/劇団清水企画)と佐久間泉真(弦巻楽団)の雑談でした↓「なにかやるかは別として、演劇に関わることのできるつながりがあるといいなあ」「相談し合える環境がほしいですよねえ」「稽古方法とか運営方法とか共有したら良いのかなあ」「え〜わからん。」「・・・。」とにかく!楽しかったこととか、困っていることとか、続けることとか、ゆる〜く交流しましょう!堅苦しくない、持続可能な会を目指します。5月3日にはレッドベリースタジオでの交流会も予定しております!楽な気持ちでご参加ください。みなさまのご参加お待ちしております!!💮参加申し込みhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet-P_p1_tAVktwPf6dMb6NDSjHeH1hwxlU08PZZIB2viHsXQ/viewformご不明点はどしどしお聞きください!連絡先contact@pocket-kikaku.comtwitter @enngeki0313略歴2000年 3月生まれ。辰年。O型。高校生から演劇を始める。ポケット企画は今年で5年目。応援よろしくお願いします🤲

Artist Tree 桐原直幸 舞台、演劇、役者、俳優大学時代に長年続けたサッカーを辞め、ひょんなことから演劇を始める。 所属する劇団fireworksをはじめ、主催ユニット二度寝で死にたいズでは野外公演なども行う。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴

Artist Tree 加藤隼平(東京サムライガンズ) 演出、映像、デザイン、劇団、役者、お祭り、プロデューサー北海道函館市出身、1982 年生。高校在学中はバンド活動に力を入れ、道内での音楽活動を経て2003 年に俳優を志指し単身上京。2004年、主演映画デビュー。舞台・TV・CM 出演など役者としての様々な経験を生かし、主宰劇団「東京サムライガンズ」では、脚本・演出・出演・映像編集・音楽・デザインなどを手掛け、その一貫されたデザイン性の高さから初めて演劇を見た人でも見やすく飽きの来ない演出を得意とする。また、北海道文化財団主催舞台創造支援事業「ステージラボ・舞台工房」総合監修や、ロンドンブーツ1号2号の田村亮率いるお笑い芸人劇団「田村亮一座」との競演舞台では脚本・演出・デザイン・出演など、外部公演への参加も積極的に行っている。2022年に東京から函館市に活動拠点を移し、茅部郡森町の神社祭「ナニモシナイヲスルヒ」のプロデューサーとしても活動中。2022年難病ステージ5からの脱出成功!現在はUターンして函館在住。演劇・デザイン・動画編集を生業としています。よろしくお願いいたします♪https://www.youtube.com/watch?v=cQ4nhnMyyH4&t=2sお知らせ・冊子「函劇界」創刊号 発売中・デザイン担当の大沼ビール「HOPSHOWER」が全道のローソン他にて好評販売中連絡先Twitter@jumpeikatohInstagram@jumpeikatoh51略歴【MOVIE】『セカンドバージン』『ラブポリス』ユージ/ 役 『彼岸島』『ガッツ伝説~愛しのピットブル~』他多数【TV】MX『バカヂカラ』 若頭適性審査の仕掛人CX『麗しき鬼』 雨宮/ 役 他多数【CM】『NTTDoCoMo』『日本マクドナルド』『サッポロビール 道産素材』『アクエリアス ビタミンガード』『プレミアムモルツ』『東日本医療専門学校』 他多数【舞台】『多重人格探偵サイコ』島津役 (紀伊国屋サザンシアター)『幻に心もそぞろ狂おしの我ら将門』捨十役(紀伊国屋サザンシアター)『三人姉妹』トゥーゼンバフ役(紀伊国屋サザンシアター)『俺は君のためにこそ死ににいく』田端紘一役(靖国神社遊就館前特設舞台)他多数【声優】ドラマCD『ふたりじめ』 戦国夫婦物語ドラマCD 『残酷な揺り籠』 オーディオ舞台『テラキチ!』【ラジオ】『じゅんぺーの青春! ビッグスマイル!!』(FM 世田谷 2009年10月~)メインパーソナリティ【作・演出・デザイン・映像演出など】東京サムライガンズ1『ポジティブナルシスト』 作・演出・出演 2006年東京サムライガンズ2『LIFEGAME』 作・演出・出演 2009年東京サムライガンズ3『プレイフルネスデイズ』 作・演出・出演 2012 4 月東京サムライガンズ4『プレイフルネスデイズ2』 作・演出・出演 2012 11 月東京サムライガンズ5『さらば愛しきHAPPYEND.』 作・演出・出演 2013 5 月東京サムライガンズ6『嗚呼素晴らしきサラリィ人生』 作・演出・出演 2014 2月演劇ユニット ランニング「SOU-双・相・想-2」みゆき食堂×雨のち晴れ 総合演出東京サムライガンズ7『ART~愛とロマンと哲学と~』 作・演出・出演 2015 12 月ステージラボ2015『劇光カルメン』作・演出・総合監修 2015年 3月田村亮一座×東京サムライガンズコラボ公演『TENSAi』作・演出・出演 2015年6月東京サムライガンズ8『THEFAMILIAR』 作・演出・出演 2015 12 月stevia企画『美しく燃える夜×キャンパスナイトスクープ』作・演出2016年1月隼文学『絡マリ』作・演出2016年6月東京サムライガンズ9『パークザトゥリー』 作・演出・出演 2016 10 月東京サムライガンズ10『スタンドバイウィー』 作・演出・出演 2017 10 月【映像作品】TOKYOBEATMOVIES原宿編『OhMyGod!』監督・脚本・編集(2009)『MONEY』監督・脚本・編集(2013)『進めすだちくん~しぼられたって愛がある編~』(2014)※徳島県庁HPなどで公開中『進めすだちくん~目黒さんま祭り編~』(2014)『うどん県。それだけじゃない香川県おへんろ88ガールズ~逆打ち遍路の旅~』(2015)『日本パーソナルカラー協会 検定講師教育ガイド』監督・編集(2013)「Shikoku Sake Trip(四国“酒”トリップ)」オープニングVTR(2016)他多数【デザイン】他劇団舞台公演フライヤー、ロゴ製作、企業パンフレット、飲食店メニュー、グッズデザイン、パーソナルカード、キャラクター製作、イベント&LIVE企画・演出など多数

Artist Tree 米沢春花 演劇、舞台装置、空間演出札幌を拠点に演劇活動を行う。 劇団fireworks代表。自団体では、脚本・演出・舞台装置手がける。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴

Artist Tree 森本めぐみ 絵画、札幌、北海道、GIFアニメ、育児、パブリクアート、北海道百年記念塔1987年北海道恵庭市出身、札幌市在住。2011年北海道教育大学芸術課程卒業。演劇とクラフトデザインを学んでいた10代後半から、前思春期的な自我を表現したキャラクターの絵画で活動を始める。2013年に福井県へ移住してしばし活動休止。 近年は子の誕生を機に制作を再開し、労働や育児の中で浮かぶイメージを日用品や既存の美術作品を引用しながら、土偶や、パッチワーク、ループアニメーション、ドローイングなど、小さく軽いメディアに仮託して制作している。2008年ターナーアクリルアワード学生の部大賞<主な展覧会> 「とがったいわ」(個展、ギャラリー門馬、2013年)、「生息と制作:北海道に於けるアーティスト、表現・身体・生活から」(新宿眼科画廊、2013年)、「Nameless Landscape」(札幌文化芸術交流センター、2019年)、「竣工50年 北海道百年記念塔展 井口健と『塔を下から組む』」(小樽文学館、2020年)など。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ連絡先Twitter:@mmmegumi略歴1987年北海道恵庭市出身、札幌市在住。2011年北海道教育大学芸術課程卒業。演劇とクラフトデザインを学んでいた10代後半から、前思春期的な自我を表現したキャラクターの絵画で活動を始める。2013年に福井県へ移住してしばし活動休止。 近年は子の誕生を機に制作を再開し、労働や育児の中で浮かぶイメージを日用品や既存の美術作品を引用しながら、土偶や、パッチワーク、ループアニメーション、ドローイングなど、小さく軽いメディアに仮託して制作している。2008年ターナーアクリルアワード学生の部大賞<主な展覧会> 「とがったいわ」(個展、ギャラリー門馬、2013年)、「生息と制作:北海道に於けるアーティスト、表現・身体・生活から」(新宿眼科画廊、2013年)、「Nameless Landscape」(札幌文化芸術交流センター、2019年)、「竣工50年 北海道百年記念塔展 井口健と『塔を下から組む』」(小樽文学館、2020年)など。

Artist Tree 奥村圭二郎 1982年東京生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。2005年〜2014年取手アートプロジェクト事務局では、アートプロジェクト全般の運営管理/展覧会・屋外パフォーマンスの企画制作/NPO法人化立ち上げ/資金調達を担当。2015年〜2017年東京藝術大学美術学部(特任研究員)では、東京都美術館と東京藝術大学の連携事業「とびらプロジェクト」のコーディネーターとして、アクセシビリティ/芸術と社会課題/ワークショップメイキング等に関する講座運営を一般から募ったアート・コミュニケータ(通称:とびラー)を対象に実施した。2018年からはフリーランスとして、東京都内で開催されている芸術文化事業のマネジメントに携わっている。これまでの活動2004年4月〜2015年3月 取手アートプロジェクト展覧会やWSの企画からコーディネートまで、出来ることは何でもやった。2007年からは取手に引っ越して生活と仕事を分けない時間を過ごしていたことは、今思うと良い経験だった。色々あり過ぎてとても書ききれないので聞いてください。2015年4月〜2017年3月 とびらプロジェクトお世話になった人から声をかけていただき、東京芸大と東京都美術館の連携事業に携わりました。まさか自分が美術館に勤務することになるなんて思いもしなかったが、美術館という特殊な空間を身を持って経験することが出来た。今、思い返すと、今では一般的になりつつある価値観(インクルーシブ、ダイバーシティ)を先取りしてプログラム化していたことは、とても凄いことなんだなぁ。2017年〜フリーランスとして本格的に活動スタート連絡先e-mail:keijirouokumura・;・gmail.com(・;・を@に)Instagramtwitter

Artist Tree 山本雄基 絵画、美術、現代美術、抽象、札幌、1981年帯広市生。2007年北海道教育大学大学院修了。現在札幌在住。 重層的な透明層の中に、色の円と色をくり抜く円を交錯させた作品を制作。階層をまたいだ色や形の相互関係による絵画空間を複雑に展開させ、対立的な物事のあいだを思考する。 第30回ホルベインスカラシップ奨学生(2015)、第5回大黒屋現代アート公募展 大賞(2010)。 主な展覧会に、Under Current(Powerlong Museum/2022)、山本雄基展(板室温泉大黒屋/2022)、PLACE OF HELLO(Mikiko Sato Gallery/ 2020)、Flatten Image-山本雄基・浦川大志展-(ギャラリー門馬/2019)、VOCA展2014(上野の森美術館/2014)、道東アートファイル2013(帯広美術館/2013)など。 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree参考作品:Untitled /2020/162×162cm/ キャンバスにアクリル絵具/撮影:伊藤留美子web:http://yamamotoyuki.comInstagram:@yukiyamamoto_studiostudio:http://www.naebono.com Twitter:@tawagoto_yyhttps://twitter.com/tawagoto_YY

Artist Tree 立川佳吾 人形劇・児童劇・ナレーター北海道教育大学札幌校在学時より 俳優活動を始める。 2012年より、トランク機械シアターを立ち上げ、人形劇作品の製作を始める。劇場だけでなく、保育園・学校・野外でも作品を上演。テレビ番組やラジオドラマにも出演。 ナレーターとしても活躍し、 新生活とともに、声をよく聞くようになる。専門学校などで講師としても活動している。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ連絡先 kei5wacs3@gmail.comhttp://www.trunktheater.net略歴1981年 2月15日生

Artist Tree 清水友陽 演出家・劇作家。劇団清水企画代表。 北海道演劇財団芸術監督。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ連絡先略歴

Artist Tree 藤谷康晴 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせグループ展のお知らせ会期:00年0月0日〜00年0月0日11:00~19:00(××休)会場:〇△〇△ギャラリー〇〇市 〇〇 0-0-0連絡先Twitter@HokkaidoAUShello [at] haus.pink略歴0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)

Artist Tree THE ICEMANS 氷 雪 冬 自然科学 アート 雪育 彫刻 造形THE ICEMANS タケナカヒロヒコ(造形作家・思想家)、Alidad Kashani(芸術家)、上野かな子(デザイナー)、を中心メンバーとして活動。 2006〜2019年 ニセコを中心に冬のアートイベントを企画運営。 2017〜2020年 知床流氷フェスティバル会場にて氷の建造物を制作。 2020年以降コロナ禍では、自然と人間の繋がりに主眼をおき、道内の様々な場所で巨大なバルーンを使った氷のドームを制作。個人宅の庭先に一晩でアートを出現させるプロジェクト、”THE ICEMANSキノコのように降臨”をスタート。 活動を記録した映像作品はYoutubeチャンネルTHE ICEMANS DANCEで公開中。 冬の楽しみを通して自然との調和を提唱している。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせアイスマンズの雪育イベント!We Are Nature! が開催されます。2/22-23アイスドーム制作 2/25 一緒に外で遊ぼう。雪と自然の科学を体感しましょう。Linkhttps://instagram.com/theicemans?igshid=YmMyMTA2M2Y=https://www.facebook.com/theicemanshttps://youtube.com/@theicemansdance7070

Artist Tree KIM YOOI サックス、電子音楽NPO法人コンカリーニョ マネージャー・企画・制作 1994年生まれ北海道千歳市出身、札幌市在住。 北海道教育大学岩見沢校 芸術課程 芸術文化コース アートマネージメント音楽研究室卒業。 吉武裕二(プロデューサー)/KIM YOOI【読み:キム・ユウイ】(ミュージシャン)として活動中。お知らせ連絡先Twitter:@kimyooi0525略歴NPO法人コンカリーニョ マネージャー・企画・制作1994年生まれ北海道千歳市出身、札幌市在住。北海道教育大学岩見沢校 芸術課程 芸術文化コース アートマネージメント音楽研究室卒業。吉武裕二(プロデューサー)/KIM YOOI【読み:キム・ユウイ】(ミュージシャン)として活動中。プロデューサーとしては、サカナクション主催野外複合カルチャーイベントSAKANATRIBE(2016年)でのエリアプロデュースに携わったことをきっかけに、翌年以降JOIN ALIVEでエリアプロデュースを行う。その後公共ホールでの文化事業プロデューサーを経て2022年8月よりNPO法人コンカリーニョ マネージャー・企画・制作となる。ミュージシャンとしては10代前半からサックスを始め、大学在学中は田野城寿男に師事、2016年に前衛サックス奏者吉田野乃子との出会いにより、前衛音楽・即興演奏に傾倒する。 同時期に北の至宝と呼ばれるミュージシャン KUNIYUKI TAKAHASHIの影響を受け、即興性とエレクトロニクスを組み合わせたマシーンライブを始める。現在北海道を拠点に活動するジャズミュージシャンを中心に構成されたTotal Knock Out Orchestra(立花泰彦、小山彰太、奥野義典 等)にテナーサックス奏者として参加。また近年ではコンテンポラリーダンス・舞踏公演での舞台音楽を多数手掛ける。【これまでの主なプロデュース企画・出演】SAPPORO ART LIVE「SYNCHRONIZATION」(2020年):プロデュース/出演SAPPORO ART LIVE「NEW DISTANCE」(2020年):プロデュース/出演北海道舞踏フェスティバル(2020,2021年):出演Dance Exhibition Sapporo 2021(2021年):出演石井則仁(山海塾所属)舞踏公演「がらんどうの庭」(2022年):出演北海道文化財団 文化芸術活動継続支援事業 「踏刻」(2023年):プロデュース/出演

Artist Tree ウリュウ ユウキ Yuuki URYU 写真 旅 旅行 デザイン 紙媒体 本 雑誌写真作家/図案創案家1976年生まれ 長野県出身祖父から父へと継がれてきたカメラを手に中学校で写真部に入部し写真を始める 2001年東京で初の個展を開催2003年より札幌を拠点とし、作品制作ならびに紙媒体を中心としたデザイン・取材/文筆活動を続けるPhotography Artist / Graphic Designer Born in 1976 at Nagano Pref. In Jr. High School age, I join photography club with camera inherit from my father and grandfather. I held first solo exhibition in Tokyo on 2001. After that move to Sapporo on 2003, since then I make artworks and activities in design for paper-media, writing texts, etc.トピックス●作品集発売中!近年制作を続けている2つのシリーズの作品集をウェブで販売しています。『窓 -Layered Journey-』(頒価3,000円)『春になれば全ては消えてしまうのに』(頒価1,000円)*別途送料詳しくはこちらをご覧ください!https://yuukiuryu.square.site/_______________________作ってきたものごと●展覧会 *主な開催・出展【個展】2001年 初個展『landscape//”sora”scape』(東京・御徒町 cafe K)…以降 ほぼ年に一回の個展をこれまでに20回開催2007年『旅をするフィルム』(富士フイルムフォトサロン・札幌)2013年 『ここから見える景色』(東京・世田谷 commune)2014年3月 『向こうからの続き』(札幌 ギャラリー・ニュースター)7月 『white,and』(札幌 ギャラリー犬養) *札幌国際芸術祭2014 同時期開催事業参加12月 『轍 -layered winter-』(札幌 六花亭福住店喫茶室)2018年 『時速xキロメートルの独り』(東京・吉祥寺 ギャラリーイロ/札幌 ファビュラス)2021年『leave a note -トラムの窓に置き手紙-』(札幌 トラムニストギャラリー*杮落とし展示)【企画展・公募展】2002年 『せんだいアートアニュアル2002』(仙台 せんだいメディアテーク)2008年 『さっぽろアートステージ2008』”500m美術館”メイン作家選出(地下鉄大通駅-バスセンター前駅間コンコース)2012年 『Media Arts Summer Festival 2012 [FINAL CUT]』(札幌 ICC インタークロス・クリエイティブ・センター)2013年・2015年『SAPPORO ART MAP』(札幌 500m美術館)2015年 『宙ニ謳フ』(横浜 Chapter 2)2015~2017年 『アートフェア札幌』(クロスホテル札幌)2017年 『札幌美術展「旅は目的地につくまでがおもしろい。」』(札幌芸術の森美術館)2019年 『はこだてトリエンナーレ2019 ~みなみ北海道を旅する芸術祭~』(函館市地域交流まちづくりセンター/茂辺地北斗星広場)2020年 『北海道151年のヴンダーカンマー』(北海道立近代美術館)【グループ展等】2001年~『小樽・鉄路・写真展』連続出展(小樽 旧国鉄手宮線跡地)2008年~『フィルム一本勝負』(富士フイルムフォトサロン・札幌/小樽 運河プラザ/市立小樽美術館 市民ギャラリー)2017年 『都市標本図鑑』(札幌 OYOYO)2020年・2022年 逢坂憲吾氏との二人展『そこから なにが みえますか』(京都 MEDIA SHOP/札幌 トラムニストギャラリー)●作品使用2005年 書籍『スポーツは果実』(求龍堂) 挿絵作品掲載2015年 雑誌『O.tone』(あるた出版) 札幌市電延伸特集記事作品提供2020年 札幌市交通事業振興公社 市電公式ウェブサイト「電車博物館」写真撮影●デザイン制作2014年 日本歯科技工学会第36回学術大会『匠とサイエンス』ポスター2015年 北海道教育大学岩見沢校 地域連携イベント『あそびプロジェクトvol.5』告知チラシ2015年~ (一財)縄文芸術文化財団 会報インタビュー・構成・撮影・デザイン2017年~ 北海道清里高等学校 学校案内 デザイン●受賞2005年 『さっぽろアートステージ2005』アートトレイン 準グランプリ(地下鉄南北線車内に作品掲出)2013年 『六花ファイル』(六花亭製菓主催)第4期作家収録・作品収蔵●その他の活動2016年 札幌市「札幌文化芸術円卓会議」2016年度(平成28年度)委員2017年 札幌国際芸術祭2017 市電プロジェクト『都市と市電』企画メンバー/「市電放送局JOSIAF」パーソナリティ(札幌 札幌市電車内・沿線)_______________________ウェブサイトhttps://www.yuukiuryu.com/活動情報やポートフォリオをご覧いただけます_______________________SNSTwitter@yuukiuryuhttps://twitter.com/yuukiuryuInstagramhttps://www.instagram.com/yuukiuryu/作品や活動の情報を中心に。https://www.instagram.com/sorami/日常のことを中心に。_______________________ご連絡先hello■yuukiuryu.com (■を@に)

Artist Tree 山崎耕佑 音楽、舞台劇伴つくり、劇団fireworks(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree

Artist Tree 新藤 理 鍵盤ハーモニカ リコーダー 指揮 音遊び(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree「あたらしい民話presents さっぽろの民話 読み語りライブ」に音楽担当として出演します。札幌の人々に聞いた話をもとに構成された、現代の民話の読み語りです。出演者は日替わりで、私の出演は2/25(土)の回です。どの回もそれぞれ異なる物語・朗読・音楽の組み合わせ。その時かぎりの味わいをお楽しみいただけることでしょう。席数が少ないので、ご予約はぜひお早めに!https://sapporo-community-plaza.jp/event_scarts.php?num=2810&fbclid=IwAR0PoOrQY208xtKh-9BdMr28FwT9RJ-dusTBzngelLatj91eXS-1ptwbmdg連絡先osamu036samuel あっとまーく yahoo.co.jp略歴1977年札幌市生まれ。NPO法人フリースクール札幌自由が丘学園スタッフ。長きにわたったクラシック音楽中心の活動を終え、2017年から鍵盤ハーモニカやリコーダーなどを鳴らす音楽家になる。演劇・ダンス公演での演奏活動が中心。https://twitter.com/osamushi036

Artist Tree 小林テルヲ 演劇 俳優 演技 コンテンポラリー コンタクト ダンス 高校演劇 札幌で役者をやりながら 高校教員をしています。 演劇部の顧問でもあり、 積極的に札幌のアーティストに協力を頂いての 作品作りを始めました。 ちなみに石狩支部演劇専門部の運営もしています。 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせintroの次回公演(ツイキャス)札幌と大阪をオンラインで繋いでおしゃべりしたり、稽古したり。創作の一部が見られます。連絡先Twitter@kobateru_smz略歴1974年 北海道(道東)生まれ主な出演作品yhs 「しんじゃうおへや」「四谷美談」intro 「わたしCTGD」「こっちにくるとあの景色がみえるわ」など

Artist Tree 牛島有佳子 昭和 昭和歌謡曲 ダンス ダンサー 振付家 演出家 公演 舞台 昭和生まれの女性たちを集めた青春ダンス集団「昭和レディ」の代表。演出振付をつとめる。コミカルな作風が特徴。 いくつになっても輝くのは今!観た方に元気になってもらいたい!をモットーに公演を行う。昭和レディとして自主公演を行うほか、森や美術館、さまざまなアーティストとのコラボレーション・振付、他公演にゲスト出演なども行う。BESJマットピラティスインストラクター資格 JCCAベーシックインストラクター資格 も所持し、身体を見つめる日々…人生、笑いは重要です。昭和レディ自主公演(4/29)●チケット予約https://ticket.corich.jp/apply/225815/Facebookhttps://www.facebook.com/shouwa.ladyInstagramhttps://instagram.com/shouwa.lady?igshid=cjuirgm9hg0vhttps://twitter.com/shouwa_lady

Artist Tree すがの公 演劇、ハムプロ、ワゴン、巡演、全国、縦断興行、ヤキトン、居酒屋、札幌、東京、沖縄札幌ハムプロジェクト脚本演出役者プロデューサー。メンバーとともにヤキトン立ち呑み屋『すわ』を運営。ハムプロにおける全ての作・演出をてがける。北海学園大学演劇研究会から演劇を始め、劇団イナダ組に数年所属。劇団SKグループを9年運営。2004年より札幌ハムプロジェクトを立ち上げワゴンで全国巡演開始。2009年「若手演出家コンクール2008」優秀賞&審査員特別賞受賞。2011年より東京支部を設立し、演劇カンパニー”東京の人”運営、「小さい」演劇祭シリーズを主催。2012年より札幌座ディレクターを兼任する。2016年より沖縄在住。 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせグループ展のお知らせ会期:00年0月0日〜00年0月0日11:00~19:00(××休)会場:〇△〇△ギャラリー〇〇市 〇〇 0-0-0連絡先Twitter@HokkaidoAUShello [at] haus.pink略歴0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)

Artist Tree 深澤孝史 1984年山梨県生まれ。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ グループ展のお知らせ会期:00年0月0日〜00年0月0日11:00~19:00(××休)会場:〇△〇△ギャラリー〇〇市 〇〇 0-0-0 連絡先 Twitter@HokkaidoAUShello [at] haus.pink 略歴 0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)

Artist Tree N.MIKA アクリル画、ミクストメディア、イラスト絵を描くのが好きで、洋服も大好きなおばさんです! 🎨 絵画に関するお問い合わせ、購入に関するお問い合わせは、メールから、どうぞ展覧会N.MIKA 展覧会白老「結」2023.1〜2023.2WEBm-artmuseum.comInstagram:n.mika6621連絡先m6izka_6g [a] yahoo.co.jp[a] を@に変えてください。略歴

Artist Tree 甲斐大輔 演劇 演技指導 舞台 声優 専門学校北海道札幌市出身。俳優や演出をやってます。 現在はヒューマンアカデミー札幌校で担任の先生やりながら、学生や若い俳優たちに演技指導をしてます。 劇団かいを立ち上げて、演劇活動もやってます。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ グループ展のお知らせ会期:00年0月0日〜00年0月0日11:00~19:00(××休)会場:〇△〇△ギャラリー〇〇市 〇〇 0-0-0 連絡先 Twitter@HokkaidoAUShello [at] haus.pink 略歴 0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)

Artist Tree リンノスケ 俳優。北海道出身。 札幌市立大学デザイン学部卒。在学時の2015年より俳優・舞踏を始め、2016年に旗揚げしたきっとろんどんを共同主宰。また劇団千年王國に出演した際は「贋作者」では鴈次郎役、「ロミオとジュリエット」ではロミオ役でそれぞれ主演を演じた他、micell、モノクロームサーカス、東野祥子、伊藤千枝、田仲ハル、Sapporo Dance Collectiveなどのダンス・舞踏作品にも出演。2022年からは活動拠点を東京と北海道の2拠点に広げた。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree

Artist Tree 内田聖良 VR, メディアアート, メディア・アート, コンセプチュアル・アート, 古本, プロジェクト, 余白書店, バーチャル, 供養, 現代アート, コンテンポラリー, アート, アーティスト日常生活に浸透するAmazonやYouTubeなどのサービスも活動の場として取り込み活動するメディアアーティスト。サーキット・ベンディング(Circuit Bending)の手法を物理的な形のないサービスにも応用して、規範的な価値観・物語の存在や、隠された物語の価値を露呈させようとする。 近年は民話や信仰をリサーチしながら、現代的な物語の流通や記憶の共有のあり方について制作・研究している。 主な作品、プロジェクトに、書き込みや日焼けなどがある古書を一点物のコレクター商品として価値づけ、Amazonを利用して再流通させる《余白書店》、3DスキャンとVR技術を利用して、捨てられない物にまつわるエピソードと3Dデータを記録・共有する《バーチャル供養講》など。 お知らせ開催中多層世界とリアリティのよりどころ Viewpoints of Reality in the Multi-layered World会期:2022.12.17(土)—2023.3.5(日)会場:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] ギャラリーA ,ハイパーICC Venue: NTT InterCommunication Center [ICC] Gallery A, Hyper ICCYAU ⇄ サッポロ・パラレル・ミュージアム会期|2023年2月4日㈯- 2月20日㈪場所|YAU STUDIO(東京都千代田区有楽町作家|内田聖良、大橋鉄郎、佐藤壮馬、高橋喜代史開催予定VOCA展2023 現代美術の展望─新しい平面の作家たち─ The Vision of Contemporary Art 2023上野の森美術館 The Ueno Royal Museum会期 2023.3.16(木) 〜 3.30(木) 会期中無休連絡先 contact: info[AT]sesseee.seウェブサイトCVポートフォリオ(日)portfolio(EN)略歴(詳しくはCVをご覧ください。)武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業(造形 学士)、岐阜県立情報科学芸術大学院大学(IAMAS)メディア表現研究科 修了(メディア表現 修士)。主なグループ展2022 「多層世界とリアリティのよりどころ」NTTインターコミュニケーション・センター[ICC] /東京2021 「200年をたがやす」展示期間「みせる」:「生活」エリアにて《水山これくしょん》展示 秋田市文化創造館 /秋田2019 「Spiral Independent Creator’s Festival (SICF19)」受賞者展 スパイラルホール /東京2017 「あきたの美術2017」秋田県立美術館/秋田主な個展2021 「バーチャル供養講」 国際芸術センター青森(ACAC)/青森2017 「RAM EXTRA 凡人ユニットのぼんおどり~結婚ってなに?~」秋田公立美術大学 ギャラリーBIYONG POINT/秋田(凡人ユニットとして)2015 「OVER THE IAMAS – イアマスを越えて ♯5 内田聖良 『'余白'の使用法 余白書店と道具』」gallery 16/京都受賞・採択等2022 「NEWVIEW AWARD 2021」 ファイナリスト 作品《バーチャル供養堂》 (NEWVIEW Project: (Psychic VR Lab / PARCO / Loftwork Inc.))2018 平成30年度 文化庁若手メディア芸術クリエイター育成事業 採択(文化庁)2018 Spiral Independent Creator’s Festival 19(SICF19) 金森香賞 (スパイラル/株式会社ワコールアートセンター)2015 WIRED Creative Hack Award 2015 ファイナリスト 作品《余白書店》(WIRED)2014 第18回 文化庁メディア芸術祭 審査委員会推薦作品 作品《余白書店》(文化庁)

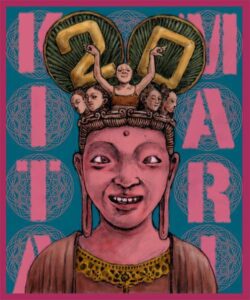

Artist Tree 小林大賀 1986年 札幌生まれ木彫からCGまで様々な手法を用いて幻想的なイメージを制作。 近年は、映像、絵本、絵画を制作している。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ2月中旬より自作の絵本「謝肉祭」の原画を中心とした個展を開催します。会場にて本の販売もいたします。足元の悪い季節ですが、お越しいただければと思います。会場:TOOV cafe /gallery ト・オン・カフェ / ギャラリー会期:2023年2月14日(火)~2月26日(日)会期中無休。時間:10:30~20:00札幌市中央区南9条西3丁目2-1 マジソンハイツ1階 (地下鉄南北線「中島公園駅」より徒歩2分)TEL 011(299)63802月14,18,19,25,26日は在廊予定です。(18,19日は13時30分~)連絡先taiga.kob@gmail.comwww.taigakobayashi.com略歴1986年 札幌生まれ木彫からCGまで様々な手法を用いて幻想的なイメージを制作。近年は、映像、絵本、絵画を制作。Sapporo Dance Collectiveにて映像制作として関わる。2008 卒業制作として舞台作品「聖ペテロ神輿さま御奉納のための祭典」を上演。2009 レトロスペース坂にて個展を開催。2010 自身のパフォーマンスグループ「円山貴人会」を発足し、活動を開始する。a-lifeでの単独公演「七夕園遊会」、moleでのイベントへの参加の他、赤ヒ部屋(札幌)、Spiritual Lounge(札幌)、青い部屋(渋谷)カレイドスコピック(町田)などに出演。2012 BADO!2012のクラウドファウンディングに企画を応募し、後援を得てアメリカ、バルセロナにてグラフィック作品の制作を行う。2014 親子展「Mi Familia」をOYOYOにて開催。2015 Necco(札幌)にてパフォーマンスイベントに参加。シゲちゃんランドにて「原人祭り」に参加。Zine「Signe」を発行し、エッセイを寄稿する。2018 tumblrにて「往復書簡」を開設。詩人の三角みづ紀と毎日連載を行う。短編映像作品「朝を聞く」を南イタリア、マテーラにて制作。短編映画「秋」主演。監督:Jun Chon (Austria Independent Film Festival 公式出品)2019 短編映像作品「雪が降ってゐる……」、「影の湖」を中也の会大会にて上映(中原中也記念館)。短編映像「風の回廊」を制作。セルビアとハンガリーにて三角みづ紀と滞在制作を行い「スロボダ広場」、「海底を歩く」を制作。2020 第3回マオイの丘ワイナリーエチケットアワード にて「Mi Familia」佳作入選。中原中也生誕祭に三角みづ紀と共同制作の短編映像作品「骨」を出品。EU-JapanFestの配信プログラムKeepgoing TOGETHERにて三角みづ紀との共同制作映像シリーズ「yukue」「雷鳴」「今日の天使」「モビール」を旧作と併せて公開。「yukue」「今日の天使」をThe World After Corona Virusへ出品。Nation's Short Film Festival(オーストリア)にて「風の回廊」を公式上映。2021 アーティスト・イン・スクール「おとどけアート」プログラムに参加。西岡南小学校にて4週間の活動を行う。 Sapporo Dance Collective「My Foolish Mind」「CATAPULT」撮影、映像制作を担当。2022 HAUSサバイバルアワードの支援を受け、アートの心理学的

Artist Tree 櫻井ヒロ 櫻井ヒロ(ダンサー、振付家、放課後児童支援員) コンタクト・インプロビゼーションユニットmicelle主宰、HAUS立ち上げメンバー。 主催公演を中心に、国内外のダンスアーティストと連携しての招聘公演、新進ダンサーとの共同制作、子育て支援センターや高齢者施設等での公演およびWS、地方劇場との協働によるコミュニティダンス事業などを精力的に行っている。 2019年札幌市民芸術祭 奨励賞受賞。 https://micelle.jimdofree.com/ News公演のお知らせ札幌演劇シーズン2023冬 劇団千年王國 公演 「からだの贈りもの」 ■会場/生活支援型文化施設コンカリーニョ ■料金/一般 3000円、学生 1500円 ■息をすること、汗をかくこと、逃げること、涙を流すこと、抱きしめること。 エイズ患者のホームケア・エイドとして働く「私」は、彼らに寄り添い、ひとつ、ひとつの生の手触りのギフトをもらう。 いま生きているからだの贈り物を通して、生と死を見つめる、静謐な短編集。 エイズ患者のホームケア・ワーカーとして働く「私」と患者たちの交流を描き、世界中でベストセラーとなったレベッカ・ブラウンの小説「体の贈り物」を舞台化。 ■公演日時 2/4(土)17:00 2/5(日)14:00 2/6(月)19:00 2/7(火)19:00 2/8(水)14:00 2/9(木)19:00 2/10(金)19:00 2/11(土・祝)14:00 ■出演 大森弥子/リンノスケ/大川敬介/櫻井ヒロ/三瓶竜大/佐藤亜紀子 ■演奏/嵯峨治彦/あらひろこ 札幌演劇シーズン (s-e-season.com) ■チケット取り扱い/ローソンケット(Lコード:18248)、チケットぴあ(Pコード:516-266)、エヌチケ、パスマーケット、道新プレイガイドWorks画像+キャプション画像ブロックや動画(埋め込みブロック)を追加することで、ポートフォリオのように使用することもできます。Contact https://micelle.jimdofree.com/Twitter: @HokkaidoAUSe-mail: hello ・;・ haus.pink(・;・を@に)HAUSはアーティストが出会える場所を作りたいと考えています。ウェブサイトやSNSアカウントへのリンク、メールアドレスなど、公開可能な連絡先を掲載してみましょう。Biography0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)あなたの活動歴を記載することもできます。

Artist Tree 森嶋 拓 コンテンポラリーダンス、舞踏、舞台芸術、芸術祭CONTE-SAPPORO Dance center プロデューサー舞台芸術のプロデューサーとして人材育成、環境整備、企画公演の主催、稽古場支援、道外アーティストの制作支援などを行っている。主な事業 北海道舞踏フェスティバル、Dance Exhibition Sapporo、飛生芸術祭、TOBIU CAMP、トビウの森と村祭り、サッポロコレオ振付家養成講座、ダンスに没頭する4日間、近代文学演舞「地獄変」などお知らせ北海道と九州を芸術と文化で繋ぐプロジェクトのクラウドファンディング実施中連絡先https://conte-sapporo.comdance [at] conte-sapporo.com略歴CONTE-SAPPORO Dance center プロデューサー16歳でストリートダンスを始め、19歳からプロダンサー、ダンス講師として活動開始。20歳でダンススタジオを設立してピーク時は約20人の講師を抱えるが、26歳の時にダンスの仕事を全て辞めて家業の新規事業立ち上げに関わる。会社員をしながらイベントや公演を主催するようになり2010年にはフリースペースを開店、2012年にはダンスセンターを立ち上げる。2017年には会社の事業を継承して独立。写真家の妻と共に株式会社ラツカを創立し、舞台芸術から撮影、ネットショップ運営まであらゆる仕事を請け負っている。

Artist Tree 箱崎慈華 映像制作をしていますニュース2023年の活動HAUS(Hokkaido Artists Union Studies)のマルチメディア担当として勉強会企画などの技術的支援を行っています。今年は何らか自分主体の作品を作りたい...!作品監督作品https://youtu.be/eeV22mvELjo 2015年「風の刻みゆく」脚本・監督「場所には、ストーリーがある。」をコンセプトとしたプロジェクト Sapporo Movie Sketch にて製作した作品。メインロケーションは、野外に様々な彫刻を展示する札幌芸術の森の砂澤ビッキ 彫刻作「四つの風」の周辺です。企画製作: Inter x cross Creative Center映像配信参加作品https://youtu.be/6M6KilekN-I 2020年「さっぽろ文庫101巻 『声』Sapporobunko Library Vol.101 “Voice Up”」Sapporo Dance Collective配信・撮影・編集“さっぽろ文庫101巻『声」“は、昭和52年9月の初刊行から、平成14年の100巻で休止符を打った、「さっぽろ文庫」を目覚めさせ、復活をテーマにしています。 札幌の風土の中で生まれ育った芸術、文化、社会、自然を広く紹介してきた「さっぽろ文庫」からインスパイアーを受け、2020年101巻目として、現在の「声」をダンス作品化しました。 COVID19の世界的な感染拡大を同時代に体験したものとして、メンバーの身近な人たちへのインタビューや対話の中から「声」を収集。またアンケート調査の回答からも「声」を探しました。札幌市文化芸術公演補助金「さっぽろアートライブ」配信公演Sapporo Dance Collective 公式サイト撮影・編集参加作品https://youtu.be/TM_WFewih9I 2021年 「コンテンポラリーダンス&音楽ライブ公演【present】」撮影・編集trailerと公演本番映像の撮影・編集出演: 河野千晶(踊り) 佐藤夕香(ジャンベ・縄文太鼓) 烏一匹(サックス) 凛子(二胡とうた)https://youtu.be/yyT3Wld7D-k 2022年 「生活史とダンス〜サッポロ、シリベシ、マシケ編」サッポロダンスコレクティヴMy Foolish Mind 〜 Crying from mycelium societyおろかなりわがこころ〜遥かなる菌糸社会からの呼び声撮影・編集(映像作家 小林大賀との共作)コロナ禍、旅をしながら、道内様々な場所で、巨大キノコのような氷のドームを冬の徴(しるし)として作り続けるTHE ICEMANS。 この作品は、2022年冬、わたしたちサッポロダンスコレクティヴがTHE ICEMANSと道内三箇所で地域の方々とともに作品をつくった旅の叙景詩。わたしたちが見たものは、記録的な大雪の中、大雪に添い、大雪に嘆き、大雪を愉しんだ小さな生活の数々。地域における移住者の声、海の叫び、山の眼差し。キノコが地中で菌糸を張り巡らす生態を、人間社会にも置き換え、細くとも無数のつながりが起きてゆくことが、コロナ禍の、国内外の悲劇禍の、ひとびとの営みをささえてゆくことを願って。それはキノコの菌糸社会へのオマージュである。https://youtu.be/ysxmzs481Bw 2022年 「カタパルト/CATAPULT」サッポロダンスコレクティヴ撮影・編集(映像作家 小林大賀との共作)札幌、後志、増毛、道内3地方のリサーチを経て綴られる生活史とダンス。農業、原発、介護、オリンピック、そしてCovid-19… 2022年3月公開の映像作品”My Foolish Mind”に続き、降りしきる現代の課題を踊る。連絡先Twitter: @sobakasuYoshikae-mail: hakozaki ・;・ haus.pink(・;・を@略歴1987年北海道札幌市生まれ。2008年に札幌市立高等専門学校へ入学。デザインの基礎を学んだのち環境デザインコースへ進級。在学中、映画サークルに入ったことをきっかけに自主映画の制作活動を始める。2012年に札幌市立高等専門学校を卒業後、自主映画制作を続ける。2015年より北海道大学オープンエデュケーションセンターで技術職員として勤務し、映像教材制作業務に携わる。2020年の配信公演「さっぽろ文庫101巻 『声』」よりサッポロダンスコレクティヴの活動に映像制作として参加し、HAUSの活動へも関わることとなった。作品上映・配信歴2008年北海道インディペンデント映像フェスティバル(ATTIC)監督・脚本作品「教室の幼生たち」2012年札幌国際短編映画祭 北海道オフシアター(シアターキノ)監督・脚本作品「恋についての短編-失恋-」札幌国際短編映画祭 クワトロDシネマ(札幌プラザ2・5)監督・脚本作品「言葉は行方知れず」2016年Sapporo Movie Sketch(企画 : Inter x cross Creative Center YouTube配信)監督・脚本作品「風の刻みゆく」

ニュース Vol.8 LONG TIME NO SEE DOCUMENT February 2026 #ニュース ニュースVol.8 LONG TIME NO SEE DOCUMENTFebruary 20262026.1.23コロナ禍頃からハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。🍡1/26(月) 札幌みらい塾2026ACFアートサロン「これからの自治体文化政策を考える」に中川幾郎さんと本田修さんが登壇です「これからの自治体文化政策を考える」の内容が良くわかるメッセージをどうぞ⬇️「今、「モノの豊かさからココロの豊かさへ」という言葉が空々しく響くのはどうしてでしょうか。現在の私たちは、大してココロが豊かではない。それどころかモノも豊かではなくなってきている。社会ではさまざまな格差が拡大してきて、世相もギスギスしてきています。こんな時に、芸術だの文化だのと語っていてよいのでしょうか?いや、そうではありません。辛いからこそ芸術があり、喜怒哀楽を表出する術を持つからこそ人間なのです。自治体(地方公共団体)の文化政策は、余暇社会を謳歌する人たちの余暇活動支援ではなく、カネ、ヒマ、カラダ、セケンに悩みを持つ人々にこそ必要な「文化的に生きる権利」を保障する、必須不可欠な文化の社会保障政策なのです。」https://sapporoacf.net/event/p392/1/23(金)-2/1(日)佐野和哉さん 東京・清澄白河のdrawCircle Gallery 「録音の肉声 Exhibition」東京展https://x.com/rfv_podcast/status/2009130718363046072🌛1/30金 舞踏家・紅月鴉海さんの出演情報ですhttps://x.com/karasunotobuumi/status/1962168512191021443?s=20☕️フライヤを手にとれる喫茶店情報 まだまだたくさんあるのです〜https://x.com/karasunotobuumi/status/2012429468850151471?s=20https://x.com/karasunotobuumi/status/2012429291347189984?s=20https://x.com/cafe000con/status/2011010825201545415?s=201/31〜2/14 小林知世さんの個展が東京・日本橋で来週末から!https://www.instagram.com/p/DTkFg4HEuIF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==📙2/1日 哲学者小林和也さんが「アートを哲学する」に登壇です〜 旭川です〜https://www.facebook.com/share/p/1FimLMzRRo/?mibextid=wwXIfr🐙2/1日 渡辺たけし×清水友陽×イチノヘミキオ(音楽)さんたちが小樽で上演です(かつて小樽の高校で演劇部の先輩と後輩だった、渡辺たけしと清水友陽。35年以上も経って、初めて二人で、初めて小樽で、二人芝居を作ってみます。)だそうです〜https://www.facebook.com/photo/?fbid=122247150200085978&set=a.1220967697040859782/7(土)33歳人生行き止まり日記Remixes発売記念 トークイベントhttps://www.instagram.com/p/DTr_2uREkHo/2/15(日)西脇秀之さん 演劇の歩き方 第4回イギリス編その2 満席追加開講に向けてアンケート実施中https://x.com/actingsteps/status/2011388165337329819🐻2/21-23三瓶竜大さん 「さっぽろチェホフ祭」で「熊」を上演します。(演出)https://x.com/pocket_kikaku/status/2000143936975945802👊2月予定 わんわんズさん「演技・アクション素手・殺陣」わんクラhttps://one-ones.com/2026/01/06/one-class2月予定!-3/❄️Mona Watanabe 楽曲のMVを公開 やめた / POLhttps://youtu.be/de1wDDuux8w?si=lPymv8azwZtGzNYX

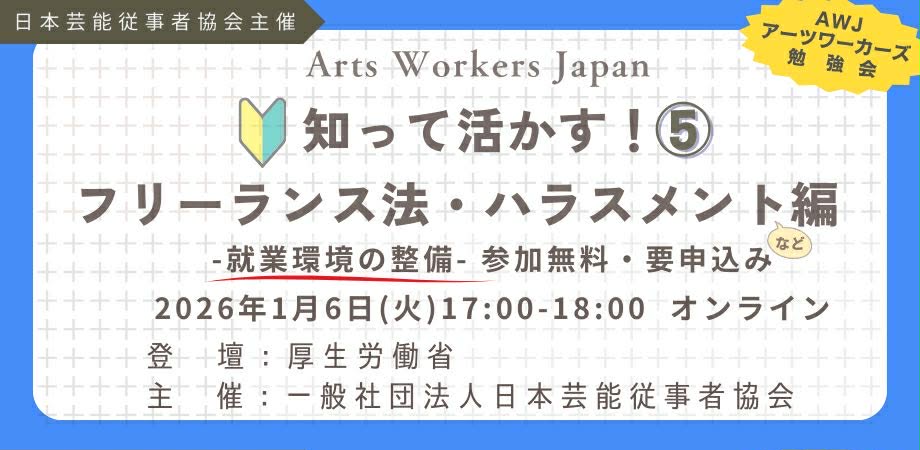

ニュース 🔰知って活かす!⑤ フリーランス法【ハラスメント等編】オンライン勉強会 #2 #ニュース 一般社団法人日本芸能従事者協会が主催する勉強会のお知らせです。HAUSの羊屋白玉がコメンテーターとして登壇します。申し込み・詳細はこちらをご覧ください。【開催概要】■ 日時:2026年1月6日(火)17:00〜18:00■ 形式:オンライン■ 参加費:無料・要予約■ 申込方法:このPeatix ページよりお申し込みください。【ご説明者】厚生労働省 雇用環境・均等局参事官(雇用環境政策担当)山口了子【第1部:解説(厚労省執行の4項目)】■ 第12条:募集情報の的確表示求人・募集時の情報を正しく伝える義務。仕事内容・報酬・期間などを誤解が生じないよう明確にすることが求められる。■ 第13条:育児・介護等への配慮継続的な取引関係で(6ヶ月以上など)、妊娠・出産・子育て・介護等で困難が生じた際に、スケジュール調整など合理的な範囲での配慮を行う義務。■ 第14条:ハラスメント対策(相談体制の整備)フリーランスに対するハラスメントを防止するための配慮義務。事業者は相談窓口の設置など、適切な対応体制の整備が求められる。■ 第16条:中途解除の事前予告・理由の開示6ヶ月以上の業務委託の場合、30日前までの予告をしなければならない。【第2部:質疑応答】参加者から事前にいただいたご質問およびび当日のチャット質問にお答えします。【ファシリテーター】森崎めぐみ(俳優/日本芸能従事者協会)【コメンテーター】 深田晃司(映画監督/全国芸能従事者労災保険センター・フリーランス安心ネット労災保険副理事長)、羊屋白玉(演出家/全国芸能従事者労災保険センター・フリーランス安心ネット労災保険安全衛生委員/Hokkaido Artist Union Studies(HAUS))/一般社団法人日本モデルエージェンシー協会/協同組合日本シナリオ作家協会

ニュース Vol.7 LONG TIME NO SEE DOCUMENT January 2026 #ニュース ニュースVol.7 LONG TIME NO SEE DOCUMENTJanuary 20262025.12.19コロナ禍頃からハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。🦀12/20-21 竹原圭一さん舞台 HLT 近代美術館「北緯43から見た二つの椅子」ゴッホとゴーギャン🪑https://x.com/htl202203/status/1985542599986594053?s=46&t=9jgJUTzBfzveEWvWkR0UHg🎒12/19-23 西脇秀之さん 「演劇の歩き方」第2回 北海道編②を開催します。https://note.com/kaikisen/n/ne003cb81f40f💡12/6-26 風間天心さん、今村育子さん「集まりの口実 2025」眺望ギャラリー「テラス計画」にてhttps://www.instagram.com/p/DR3N0jGkpNO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==風間天心さんがゲストで登場した吐き出し喫茶のレポートも出来ましたよhttps://hakidashi.studio.site/posts/251018🍹1/6 一般社団法人日本芸能従事者協会が主催するフリーランス法に関する勉強会のお知らせです。HAUSの羊屋白玉がコメンテーターとして登壇します。https://haus.pink/2025/12/17/news_1218/🦔1/7-8 ハリーとAllyの会 しみさぽマルシェ参加イオンモール札幌平岡https://www.shimin.sl-plaza.jp/event_post/【しみさぽマルシェ#5へぜひお越しください】/🎒1/12(月・祝)13:30〜16:30「演劇の歩き方 第3回イギリス編〜演劇をはじめる人、つづける人の学びの場。講師は西脇秀之さん。https://x.com/actingsteps/status/2001590402454032434?s=20🐟1/17-18 「畳の上のシーラカンス」fireworksのツアー金沢、札幌、そして函館公演です。札幌お土産あるんですって🎁https://x.com/__fireworks__/status/1995827367454147001?s=20👊1月予定 わんわんズさん「演技・アクション素手・殺陣」わんクラ 近日公開?https://one-ones.com🥁1/31 LOST BACK’ POINT 「Medicine's release tour」の FINALです!@Vypasshttps://x.com/LostBackPoint/status/2000164722784739815?s=20🐻2/21-23三瓶竜大さん 「さっぽろチェホフ祭」で「熊」を上演します。(演出)HAUSの櫻井ヒロもダンス×音楽「煙草の害について」で出演します。https://x.com/pocket_kikaku/status/2000143936975945802🎤佐野和哉さん 「録音の肉声 - アートとテクノロジーのポッドキャスト」更新中https://www.youtube.com/@rfv_podcast✎佐藤遥さん TURN記事執筆「THE 30 BEST ALBUMS OF 2025 2025年ベスト・アルバム」https://turntokyo.com/features/the-30-best-albums-of-2025/__________________🍡編集後記☕️《11/30のこと》札幌の老舗の喫茶店「余舎」さんが11/30惜しまれながらも閉店してしまいました。純喫茶ヒッピーさんのxをどうぞ🍞https://x.com/JunKissaHippie/status/2000865079592673537?s=20https://www.japan-cafe.com/🍏先日、12/13-14上演されたこちら↓https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=4493なんとなくゆるく観た人たちが集まって作品について語り合いました。🍎こちらの甲斐大輔さんのXに誘われて〜↓『わかろうとはおもっているけど』「対話」が見事な演劇も素晴らしいけど観終わった後に「対話」が生まれる演劇が僕は好きですこの演劇を観た後は誰かと喋りたくなります全然違う感じ方をしてるかもしれないけどすり合わせる努力をしたくなりますhttps://x.com/theater_D_KAI/status/1999837122782708029?s=20お話の内容はテキストにしたくおもってます〜。お楽しみに🍊トップ画像のチーズはHAUSの戸島由浦が関わっている苗穂基地の忘年会。もうすぐ2周年です~。https://www.instagram.com/naebo_base/